Épisode 6

Beaucoup de bruit pour rien?

Anatomie d'une enquête

Valérie Leclercq

Si l’épisode 6 du Cerveau Volé se termine comme il se termine, c’est en partie parce que l’enquête historique réelle sur laquelle se base notre saga médico-docu-fictionnelle s’achève comme elle s’achève. Pas exactement avec un boom, pas avec le grand méchant pourfendu une fois pour toute, sans twist de dernière minute. Comme on l’annonce dès le premier épisode, rien n’est arrivé au bon docteur Ley après son infraction multiforme. En guise d’admonestation, celui-ci recevra à peine plus qu’une simple invitation « à rester désormais dans la sphère de ses attributions » (rapport d’enquête, 28 janvier 1924).

Pour l’historienˑne familièrˑe des enquêtes internes de l’administration des hôpitaux de Bruxelles à cette époque – et oserait-on dire, de tout type d’enquêtes internes à n’importe quelle époque – la conclusion « ouverte » (d’aucun dirait « insatisfaisante ») des investigations menées par le Conseil en janvier et février 1924 n’est pas une surprise. Dans le cadre d’une recherche antérieure, j’ai retrouvé et analysé 280 plaintes introduites entre 1864 et 1924 par des patients ou leur entourage auprès de l’administration des hôpitaux publics de la ville. Il résulte qu’à peine 13% de ces réclamations ont mené à des mesures concrètes positives, et ces mesures semblent, en outre, avoir rarement satisfait aux attentes initiales des plaignantˑeˑs. D’une certaine manière, on peut dire que les dés sont pipés.

Si la tombée du rideau, dans notre histoire, se fait en présence des infirmières laïques de l’hôpital St-Jean, c’est parce que ce sont elles qui, bien qu’ayant poussé ce fait divers sous les spotlights, sont condamnées à rester insatisfaites. À un moment donné, leur réclamation – qui avait initialement tant inquiété l’administration – a été balayée d’un revers de main. Tout d’un coup, ce n’était plus d’elles dont il s’agissait. La frustration qu’elles ont dû ressentir face à ce désintérêt pour leur cause fait écho au sentiment d’injustice qu’ont dû connaître toustes celleux qui ont osé, un jour, lever la voix contre les institutions et les structures de pouvoir.

Comment les dés sont-ils pipés en défaveur des plaignants? L’enquête réalisée suite à l’autopsie clandestine d’Elisabeth Lankester aurait-elle pu se conclure d’une autre manière ? Et en quoi, au final, celle-ci se démarque-t-elle des centaines d’autres enquêtes internes menées par l’administration des hôpitaux publics de Bruxelles au tournant du 20ème siècle ? Ce sont les questions auxquelles cet article tentera de répondre.

Déposer une plainte

Au sein des deux hôpitaux publics de Bruxelles (l’hôpital St-Jean mais aussi l’hôpital St-Pierre situé dans les Marolles), plusieurs canaux sont mis en place dans la deuxième moitié du 19ème siècle pour diriger le mouvement des plaintes des malades, des familles ou du personnel. Depuis l’intérieur de ces établissements, on peut tout d’abord confier une plainte écrite, comme n’importe quel autre courrier, à un domestique qui la transmettra à qui de droit ou la déposera à la poste. Dans les années 1870, des instructions plus explicites s’adjoignent à ce système informel : collées aux murs des salles de l’hôpital St-Jean, des affichettes informent les malades et le personnel que toutes les « réclamations relatives au service doivent se faire aux surveillants » (Leclercq, p.369). Les surveillants consignent alors les plaintes reçues dans des grands registres que le directeur a l’obligation de lire tous les jours. Une troisième option s’offre encore à celleux qui en ont le courage : se plaindre directement et de vive voix au directeur ou à un membre du personnel.

En 1907, un nouveau dispositif est mis en place : des boîtes aux lettres spéciales « réservée[s] à la correspondance que les malades et les membres du personnel désirent adresser directement au Conseil Général des Hospices de Bruxelles » sont installées dans les réfectoires des hôpitaux ; « toute lettre signée sera considérée comme confidentielle », précise l’avis surmontant ces boîtes dont seuls les membres du Conseil possèdent les clés (Leclercq, p.371). C’est donc directement au sommet de la hiérarchie hospitalière que ce système permet de s’adresser, sans passer par le directeur à qui, théoriquement, était dévolue la tâche de gérer les plaintes. Dans les faits, cependant, on constate que ces boîtes spéciales ne sont pas beaucoup utilisées, les plaignants continuant de leur préférer des canaux alternatifs.

En 1924, les infirmières de l’hôpital St-Jean font le choix d’envoyer une délégation composée de quelques unes d’entre elles directement dans le bureau du directeur Henri Singelée pour lui expliquer oralement la nature de leurs doléances. Dans les archives, il n’est pas rare de voir les plaignantˑeˑs unir leurs forces : des groupes de patientˑeˑs ou des groupes de domestiques s’adressent ainsi parfois d’une seule voix à la direction pour obtenir l’amélioration d’une situation dont ils souffrent ou la résolution d’un problème qui les concerne tous.

À cette époque, lorsqu’une plainte est formulée – et peu importe par quel canal elle passe, l’administration hospitalière (le Conseil des Hospices, donc) réagit presque toujours au quart de tour. Il est souvent décidé à ce moment-là qu’une enquête doit être menée. 72% des 280 plaintes mentionnées plus haut déclenchent une investigation interne. C’est qu’on prend les choses au sérieux, dans les hôpitaux de la ville ! La réaction de l’administration paraît parfois même disproportionnée. En novembre 1885, par exemple, une femme envoie une seule phrase au Conseil des Hospices:

Parce que le mécontentement de la plaignante – une proche de la malade Lise S. – laisse supposer une négligence en matière de soin et d’hygiène dans les salles, la laconique plainte fait boule de neige. En effet, cette unique phrase rédigée informellement à l’encre sur une petite carte postale blanche – modeste document qui aurait pu tout aussi bien rencontrer le fond d’une corbeille – déclenche pas moins de deux investigations successives, avec audition d’une dizaine de témoins, dont une ancienne employeuse de la malade, la fille et le médecin traitant de cette dernière, ainsi qu’un chef de service de l’hôpital St-Pierre, une sœur augustine, une servante, une « préposée aux bains », « une voisine de lit », etc. (Leclercq, p.382).

La promptitude même avec laquelle réagissent le directeur et le Conseil des Hospices est impressionnante. Dans l’affaire Lankester, nous savons que le « méfait » du docteur Ley se passe dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 janvier 1924. La plainte des infirmières est formulée le dimanche 6 janvier. Le directeur Singelée transmet celle-ci par écrit au Conseil le mardi 8 janvier. Le jour même, l’enquête est décidée et Auguste convoqué à venir s’expliquer le lendemain auprès des administrateurs. De la réclamation des infirmières à l’ouverture de l’enquête, il n’aura donc fallu que deux jours.

Mener l’enquête

Une fois qu’une enquête est lancée, comment celle-ci se déroule-t-elle ?

Au 19ème siècle, ce sont d’abord les directeurs des hôpitaux qui sont chargés de mener toutes les enquêtes internes. Employés sans formation médicale, les directeurs agissent à l’intérieur des hôpitaux comme les yeux et les oreilles du Conseil qu’ils représentent. Les méthodes qu’ils mobilisent au cours de leurs investigations sont relativement élémentaires. Toute enquête débute par l’« interrogatoire » des plaignantˑeˑs et des personnes mises en cause par la plainte (membres du personnel, autres patientˑeˑs). Vient ensuite la collecte des déclarations de témoins : tous les échelons de la hiérarchie hospitalière peuvent être amenés à témoigner, ainsi que l’entourage extérieur des plaignantˑeˑs et des « accuséˑeˑs ». Les directeurs, généralement isolés dans leur bureau, mettent ici la main à la pâte : ils n’hésitent pas à traverser les salles et couloirs de leur établissement pour venir confronter eux-mêmes celleux qui se plaignent ou interroger les témoins.

À partir de 1906, les membres du Conseil commencent à endosser parfois eux-mêmes le rôle d’enquêteurs. L’enquête se fait alors sur leur terrain : les partis impliqués et leurs témoins sont convoqués au secrétariat de l’Administration (photo ci-dessous) pour être soumis à des audiences-interrogatoires dirigés par deux ou trois administrateurs.

Il faut préciser que le Conseil est alors constitué de 10 membres. Ceux-ci sont principalement des hommes influents et fortunés – magistrats, avocats, rentiers, industriels – qui remplissent charitablement ce rôle « politique » pour lequel ils ne sont pas payés.

Dans l’affaire Lankester, nous avons la liste de toutes les personnes convoquées par le Conseil, ou plus précisément par l’administrateur Armand Goossens-Bara, en charge de l’enquête. L’après-midi du mercredi 23 janvier 1924, quatorze individus sont entendus, à commencer par la porte-parole des infirmières (Melle Olivia Tschumi), l’infirmière Aline De Broux qui était de garde au quartier des contagieux la nuit de l’autopsie et le directeur Singelée. Parmi les témoins, il y a également la servante Marie Devos, le concierge de l’hôpital, une religieuse et huit médecins, dont Auguste Ley. Le témoignage de ce dernier clôture cette longue chaîne d’audiences individuelles. Celles-ci se succèdent très rapidement ; chaque convoquéˑe a entre sept et dix minutes pour s’exprimer (photos ci-dessous: signatures apposées au bas de la transcription des témoignages d’Olivia Tschumi et d’Auguste Ley).

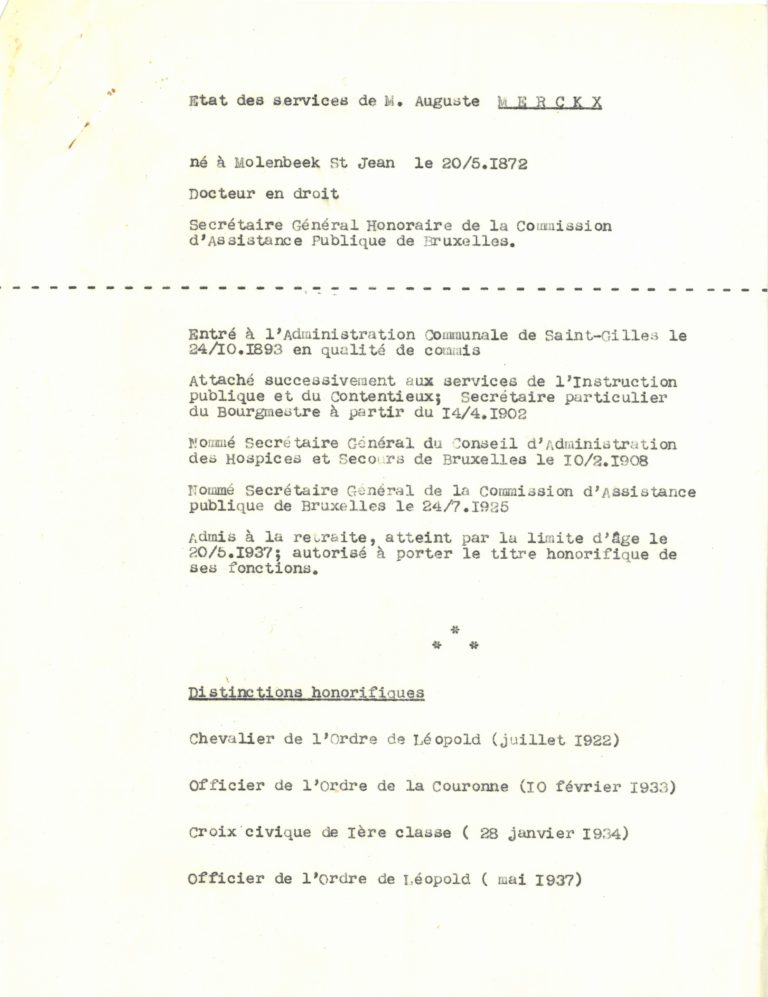

Bien que ce soit des administrateurs qui posent les questions, c’est le secrétaire du Conseil (un employé à plein-temps payé par l’administration) qui met par écrit les déclarations récoltées. En 1924, cette tâche revient à Auguste Merckx. L’ensemble des déclarations font ensuite l’objet d’un rapport – encore une fois rédigé par le secrétaire Merckx – qui est transmis officiellement à tous les membres du Conseil. Le rapport est débattu lors d’une des séances bihebdomadaires du Conseil, au terme de laquelle celui-ci prononce sa décision finale : la plainte et le rapport d’enquête peuvent alors être laissés « sans suite » ou, à l’inverse, se concluent par la prise de mesures formelles (punitions, licenciements, modifications du règlement hospitalier, etc.) Entre 1864 et 1924, on constate sur base de notre analyse de 280 documents que 62% des plaintes délibérées par l’administration sont laissées « sans suite ». Pire, 52% de celles-ci sont même déclarées « non fondées ».

Des enquêtes biaisées

Intimement liée au développement de l’État moderne au 19ème siècle (de sa police, de ses experts, de son administration, de la presse), l’enquête est un mode de questionnement et d’interprétation de la réalité, avec ses procédures propres, qui s’invente et se décline alors à travers un foisonnement de nouvelles disciplines : enquêtes journalistiques, policières, judiciaires, administratives, financières, grandes enquêtes sociales ou parlementaires, sondages ou statistiques, etc. (Kalifa, 2004 et 2010). Dans la deuxième moitié du même siècle, une « indéniable frénésie d’enquêtes […] sembl[e] emporter les sociétés européennes », affirme l’historien Christophe Prochasson. Parce qu’elle est reconstruction du réel depuis un point de vue spécifique (celui des enquêteurs), l’enquête est aussi, et depuis toujours, porteuse de biais. Les biais des enquêteurs du 19ème siècle sont d’autant plus visibles que les préjugés sur lesquels était bâtie la société de l’époque nous semblent aujourd’hui inacceptables.

Biais socio-moral

Au tournant du 20ème siècle, ce biais est tout d’abord social et moral. On observe en effet qu’au cours d’une enquête, le statut social des accuséˑeˑs, plaignantˑeˑs et témoins a très souvent un impact sur la crédibilité accordée à la parole de ceux-ci. Jusqu’en 1883, on trouve un exemple explicite de ce préjudice social dans la loi belge : en effet, un article du Code civil réglant le « louage des domestiques et des ouvriers » (art.1781) stipule, par exemple, qu’en cas de contestation entre patrons et travailleurs relative aux gages et salaires, les premiers sont crus sur parole alors que les seconds doivent apporter la preuve tangible de ce qu’ils avancent (Piette, p.98-102). À l’hôpital, il suffit bien souvent d’un seul mot d’un médecin pour invalider la plainte d’unˑe malade ou de sa famille.

Ce mécanisme est d’ailleurs renforcé par l’ordre dans lequel les témoignages sont récoltés : les enquêteurs interrogent d’abord les personnes qui sont situées en bas de l’échelle sociale (patientˑeˑs, familles, domestiques, gens de peine) et terminent par entendre les individus au statut social le plus élevé (médecins, chef de service, directeurs). Cette façon de faire donne la possibilité aux médecins et directeurs de mettre en cause les propos des patientˑeˑs, domestiques, etc., qui ont été récoltés avant les leurs, sans que ces derniers ne reçoivent, eux, l’opportunité similaire de se défendre contre les affirmations de leurs supérieurs sociaux. En gros, les médecins et les directeurs ont toujours le dernier mot. L’enquête relative à l’affaire Lankester illustre partiellement ce procédé : infirmières laïques, concierge, servante et religieuse sont interrogéˑeˑs en premier, avant les médecins, et Auguste Ley (qui est alors chef de service et donc au sommet de la hiérarchie du personnel médical) est entendu en tout dernier. C’est toutefois le directeur Mr Singelée qui ouvre les témoignages.

On remarque aussi que, dans le rapport officiel de l’affaire Lankester, les témoignages de certainˑeˑs domestiques et petits employés ont été supprimés, notamment ceux qui mettaient en cause le fils Ley et laissaient entendre que trois ou quatre personnes différentes avaient, en réalité, participé aux actes de la nuit du 4 janvier 1924.

Il y a encore une autre réalité qui contribue à discréditer la parole de certaines personnes, dans ce cas-ci, des malades qui se plaignent. À l’hôpital, médecins et administrateurs semblent partager le sentiment que les patientˑeˑs indigentˑeˑs (l’écrasante majorité d’entre elleux, donc) n’auraient pas vraiment le droit de se plaindre puisqu’ils bénéficient gratuitement des soins hospitaliers. Dans ce contexte, se plaindre, c’est être ingrat. Cette vision est confirmée par les tribunaux belges : en 1894, 1896 et 1913, trois indigentˑeˑs ou leur famille osent intenter un procès en dommages et intérêts à l’Administration des hôpitaux civils de Bruxelles. Ces trois affaires ont toutes pour cause une négligence d’un membre du personnel non-médical : dans les années 1890, un domestique et une servante sont accuséˑeˑs d’un manque de surveillance qui aurait mené, dans le premier cas, à la défenestration d’un malade lors d’une crise de délire, dans le second, à l’ingestion fatale d’une substance toxique par une patiente. En 1911, c’est une sage-femme qui est accusée par une parturiente d’un manque de soin ayant causé la naissance d’un enfant mort-né. Les trois affaires sont déboutées. Selon les juges, les hôpitaux publics ne peuvent être tenus responsables des actions de leurs agents en vertu de la mission « humanitaire » qui leur est confiée. Seuls les patients payants ont alors le droit de remettre en cause les actes de l’institution et de son personnel (Leclercq, p.395).

Bien sûr, les circonstances propres au cas d’Elisabeth Lankester sont différentes. Betsy n’était pas une malade ordinaire. Elle était soignée aux frais de l’Administration en vertu de son statut de membre du personnel soignant, et non parce qu’elle était indigente. Et il aurait été difficile pour le Conseil d’interpréter la plainte de ses collègues-infirmières comme de l’ingratitude. Le règlement intérieur de l’hôpital, enfreint par Auguste Ley, prêtait d’ailleurs un certain degré de légitimité à cette réclamation.

Le biais social des enquêtes de l’administration s’exprime d’une dernière façon : dans la prise en considération, par les enquêteurs, de la réputation ou « moralité » des plaignantˑeˑs. Plus unˑe plaignantˑe affiche un comportement ou un mode de vie perçu comme « amoral » ou problématique, moins sa parole sera crue. Un cinquième des personnes déposant une plainte entre 1864 et 1924 se verront moralement discréditées au cours de l’enquête, et leur réclamation le plus souvent sera laissée « sans suite ». Concrètement, l’administration jugera souvent que les desideratas des querelleurˑeuses, des impoliˑeˑs, des patientˑeˑs « difficiles », des alcooliques, des trop nerveuxˑses ou curieuze neus, des prostituées ou femmes « indécentes », etc., ne doivent pas être pris trop au sérieux.

Impunité relative du personnel médical

Nous avons retrouvé 66 plaintes envoyées à l’administration hospitalière de Bruxelles entre 1864 et 1924 à l’encontre d’un ou de plusieurs membres du personnel médical (chefs de service, adjoints, aides, élèves internes ou externes). Sur ce nombre, seules trois ont donné lieu à une pénalité et, comme dans l’affaire Lankester, celle-ci consiste chaque fois en la délivrance d’admonestations formelles. On peut en conclure que les médecins jouissent d’une certaine impunité dans l’exercice de leurs fonctions au sein des hôpitaux. Ceci s’explique partiellement par les raisons soulevées ci-dessus.

Mais au cours des enquêtes, on remarque aussi que les directeurs ou administrateurs sont parfois réticents à « déranger » les médecins et à exiger qu’ils justifient leurs actions. En 1890, par exemple, une plainte est introduite auprès du Conseil par le beau-frère d’une malade payante à l’encontre non seulement de la servante, de la religieuse et de l’interne de la salle 11 de l’hôpital St-Jean, mais aussi et surtout d’un chef de service que la malade, selon son beau-frère, accuse des faits suivants :

« […] l’orsque Monsieur Sacré a reprit son service ont [a] laisser [la malade] pendant quatre jours sans aucun secours ni medicament a l’exception cependant de deux injections de morfine. Ma belle soeure etant en bonne voie de guérisson est retomber plus malade que jamais et c’est dans cet etat que nous avont du la rechercher mercredi 17 courant […]. A remarquez Monsieur l’administrateur, que Mr Sacré a ausser [osé] mettre sur le billet de sortie que ma belle soeur était guerit. en plus Monsieur je vous ferez encore remarquez que le mardi ma belle soeur l’ayant prier de bien vouloir la visités il y a été un peu brusquement, […] il aurait du etre las comme il faut et moins brusque […] » (ACPASB 1)

Dans le rapport d’enquête, l’accusation contre le chef de service est « oubliée », et la réclamation officiellement intitulée : « plainte de Mr S. concernant l’infirmière, la Sœur et l’élève interne de la salle n°11 » (ACPASB 2).

En réalité, l’administration n’a pas réellement les moyens de s’opposer au jugement professionnel de médecins. À l’époque, il n’y a pas de « conseil médical » dans les hôpitaux, pas de comités d’éthique ni d’Ordre des médecins pour réguler et surveiller les agissements des praticiens. Les directeurs et membres du Conseil eux-mêmes ne possèdent aucune expertise médicale. Et plutôt que d’aller chercher une expertise extérieure quand un cas semble le demander, le Conseil choisit dans l’écrasante majorité des cas d’accepter sans les remettre en question les explications et la défense des professionnels mis en cause (ceux-ci, d’ailleurs, ne reconnaissent jamais une faute commise). Entre 1864 et 1924, trois plaintes accusent des élèves-internes d’avoir mal diagnostiqué unˑe patientˑe au service de garde et de l’avoir renvoyéˑe sans soin. Un de ces cas entraîne le décès du malade. Ne pouvant déterminer lui-même la validité des diagnostics contradictoires qui lui sont présentés, le Conseil décide à trois reprises de laisser ces affaires « sans suite ». Dans les faits, aucun recours n’est réellement possible en matière de thérapeutique.

Dans notre affaire, le diagnostic d’Elisabeth Lankester n’est pas mis en doute. Mais la justification d’impératif scientifique avancée par Auguste Ley est acceptée sans difficulté par les membres du Conseil. L’autopsie d’Elisabeth Lankester DEVAIT être faite, et au plus vite, dans l’espoir d’en apprendre davantage sur une maladie contagieuse qui menaçait alors la population belge. L’arrogance et l’autoritarisme de Ley, la certitude de son bon droit, sa facilité à enfreindre le règlement, sa conviction que la science doit passer avant celui-ci, reflètent ce sentiment d’impunité propres aux médecins de l’époque, du moins dans le domaine de leur pratique médicale. Et on peut lire dans la colère du directeur Henri Singelée envers Auguste la frustration et l’impuissance de l’administration à réguler tout un pan des actions de son personnel médical.

Stratégies des plaignants pour faire entendre leur voix

Que peuvent donc faire les plaignantˑeˑs – familles, malades, membres du petit personnel – lorsqu’iels ne sont pas entenduˑeˑs par les autorités auxquelles iels s’adressent ? Plusieurs stratégies sont adoptées par les plus persistantˑeˑs d’entre elleux.

Ecrire à des instances extérieures

Si s’adresser aux directeurs des hôpitaux ou aux membres du Conseil ne leur donne pas satisfaction, les plaignantˑeˑs peuvent s’en remettre à des instances supérieures. Puisque les hôpitaux publics dépendent des communes, certaines familles ou malades écrivent directement au bourgmestre. D’autres s’adressent au procureur du roi ou au Ministre de la Justice. D’autres encore envoient leurs plaintes à des hommes politiques. Cette stratégie peut être efficace dans la mesure où l’implication de la commune, d’un ministre ou d’un homme politique dans certaines affaires va mettre le Conseil sous pression.

Mais le résultat ultime de cette démarche est rarement satisfaisant pour les plaignantˑeˑs. On observe en effet qu’au lieu de procéder à des enquêtes parallèles, ces instances extérieures le plus souvent renvoient les affaires qui leur sont présentées à l’administration hospitalière en demandant à celle-ci de procéder à son enquête interne habituelle. Et dans quasi tous les cas, ces mêmes instances extérieures vont accepter sans discuter le jugement final du Conseil des Hospices.

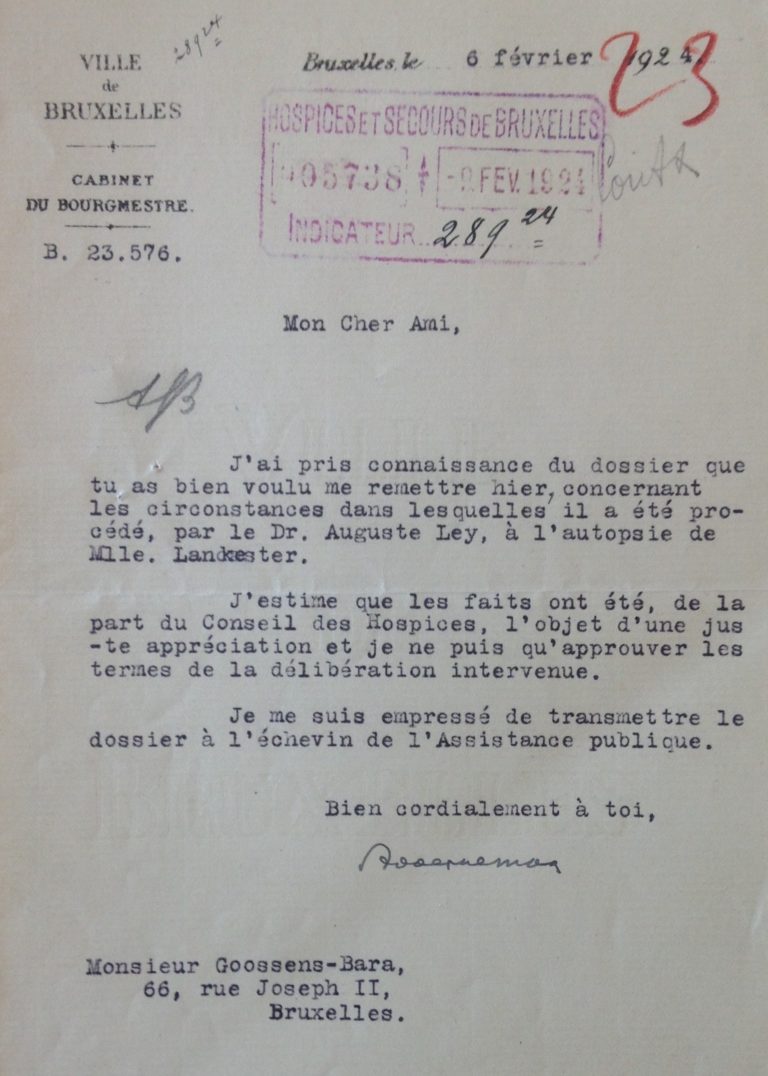

Dans le cas de l’affaire Lankester, la commune et le Ministère de la Justice sont impliqués mais restent à distance, s’en remettant entièrement aux investigations du Conseil. L’échevin de l’état civil est également tenu au courant « officieusement » par le Président du Conseil des avancées de l’enquête (de cet échevin dépendait le médecin de l’état civil chargé d’enregistrer officiellement la mort d’Elisabeth Lankester et à qui l’on reprochait de n’avoir ni constaté ni reporté les traces de l’autopsie sur le corps de l’infirmière. Ce médecin, d’ailleurs, n’était autre que RODOLPHE LEY, le frère d’Auguste !!). Une fois la sentence finale du Conseil rendue, au tout début du mois de février 1924, on observe que celui-ci envoie ses conclusions au Bourgmestre de Bruxelles et au Ministre de la Justice. Ces derniers semblent les avoir acceptées sans sourciller, comme en témoigne cette lettre envoyée par un membre du cabinet du Bourgmestre :

On peut d’ailleurs considérer cette « connivence » des instances de pouvoir comme résultant également d’un biais de classe : en effet, comme cette lettre le montre, les collèges communaux, les ministères et les Conseils des hospices sont composés des mêmes membres d’une élite politique qui se fréquentent socialement. Ensemble, ils décident comme à l’amiable du sort des « petits » (ici des infirmières de l’hôpital St-Jean) qui osent faire du bruit et se plaindre.

Tribunaux et parquet

La menace du procès ne semble pas encore faire partie du réflexe de ceux qui ont à se plaindre de l’hôpital public. Entre 1860 et 1930, seuls deux signataires parmi les auteurs des 280 plaintes mentionnées plus haut avertissent leurs interlocuteurs d’un possible recours à la voie légale. Dans les faits, à peine quatre procès civils (pour dommages et intérêts) sont intentés par un malade ou sa famille à l’Administration des hôpitaux publics de Bruxelles. Un cinquième l’est par un membre du personnel : un élève en médecine qui, en 1911, s’était blessé à la main dans l’exercice de ses fonctions. Il faut dire qu’à l’époque, les lois et la jurisprudence ne favorisent pas ce type de plaignantˑeˑs. Comme on l’a vu plus haut, l’administration des Hospices civils va être systématiquement déclarée irresponsable des actions de ses employés aux yeux de la loi. Les quatre premières affaires seront déboutées. En 1929, toutefois, un plaignant obtient gain de cause pour la première fois. Ce malade – dont on ignore s’il était « payant » ou indigent – avait été victime, en 1924, d’une injection de sérum physiologique effectuée par une infirmière laïque à trop haute température et qui lui aurait causé de graves lésions à la cuisse. Après une longue bataille légale de cinq ans, le tribunal d’appel donne raison au « demandeur » et une substantielle compensation en « dommages-intérêts » est allouée à celui-ci.

Sur les 280 plaintes récoltées entre 1864 et 1924, sept plaignants tentent aussi de déclencher la saisie pénale de leur affaire. Dans cinq cas, ces tentatives ne provoqueront pas l’ouverture d’une enquête, mais une simple demande de renseignement adressée à la commune et au Conseil par le parquet. Les deux dernières affaires impliquent chacune le décès d’une malade de l’hôpital St-Pierre et donnent bien lieu à une enquête indépendante du parquet. Aucune information n’a été retrouvée sur la première de ces investigations ; la deuxième s’achève sur un non-lieu.

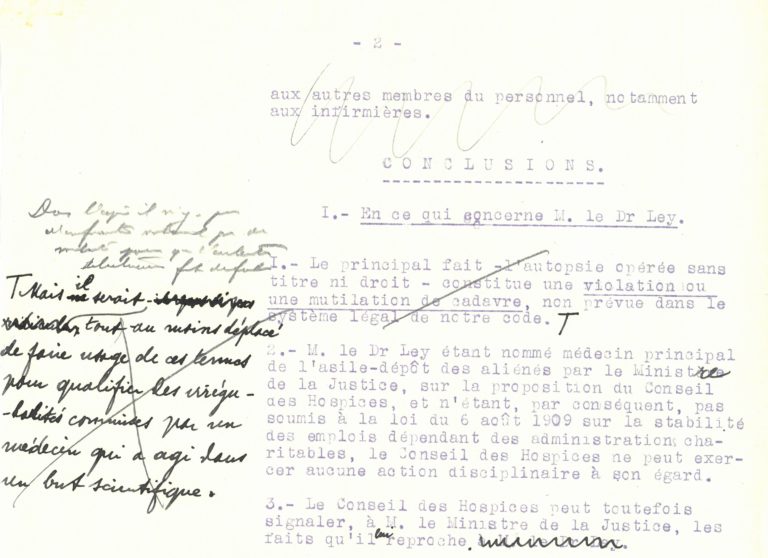

Dans l’épisode 6 du Cerveau Volé, Louise demande à Mr Merckx, le secrétaire du Conseil, si le cas du Dr Auguste Ley aurait pu être renvoyé à la justice. « Mais cette enquête n’avait rien à voir avec la justice ! » répond Mr Merckx (qui, lui aussi, se prénommait Auguste). Il faut cependant nuancer cette affirmation. Dans le dossier de l’enquête, nous avons retrouvé le tout premier brouillon d’un rapport rédigé par Merckx pour le « service contentieux » (service légal) des hôpitaux de Bruxelles. Comme on peut le voir sur la fiche de ses états de service conservée dans son dossier personnel (photo ci-dessus), Auguste Merckx était docteur en droit, et donc habilité à approcher l’affaire Lankester d’un point de vue légal. Dans les conclusions de ce brouillon non-daté, le secrétaire du Conseil retient en tout premier lieu que l’autopsie opérée « sans titre ni droit » par le Dr Ley « constitue une violation ou une mutilation de cadavre, non prévue dans le système légal de notre code ». Sur ce même document, on voit les traces d’une correction effectuée très probablement par l’administrateur Goossens-Bara, barrant d’un trait ce paragraphe et justifiant cette suppression de la façon suivant : « Mais il serait tout au moins déplacé de faire usage de ces termes pour qualifier les irrégularités commises par un médecin qui a agi dans un but scientifique » (voir photo ci-dessous).

Dans le rapport mis au propre et tous les rapports suivants, la mention « violation ou mutilation de cadavre » n’apparaît plus. À l’époque, comme le soulève Auguste Merckx, l’atteinte à l’intégrité du cadavre n’est pas un délit prévu par le code pénal belge (il l’est aujourd’hui). Les pratiques d’autopsie et de dissection ne font l’objet d’aucun article non plus. Le code de 1867 interdit toutefois le recel de cadavre (cacher le cadavre d’une personne « homicidée ou morte des suites de coups ou blessures », art.340), le viol de sépulture (art. 453) et, bien sûr, les lésions corporelles infligées volontairement ou par défaut de prévoyance sur des personnes vivantes. Dans les faits, les profanateurs de cadavre et les autopsieurs des hôpitaux évoluent donc dans une région floue de la loi et de la jurisprudence. Malgré ce vide légal, l’affaire Lankester aurait pu être référée à la justice et faire jurisprudence mais le Conseil n’opte pas pour cette voie, jugeant que le contexte scientifique des actes du docteur Ley ne justifie pas une mesure si drastique.

Il est intéressant de noter encore qu’une des justifications que donne le Conseil pour expliquer sa sentence si légère est le fait que le docteur Ley, travaillant à l’asile-dépôt de l’hôpital, ne relève pas directement de lui, mais dépend justement du Ministère de la Justice. En effet, au 19ème siècle et au début du 20ème siècle, la psychiatrie publique est encore pensée en lien avec la criminalité : le contrôle des « fous » et le contrôle des criminels sont envisagés de concert. Le Ministère, lui, s’en remettra entièrement à l’enquête et à la décision du Conseil.

Dans l’ensemble du dossier d’enquête, le consentement présumé de Betsy Lankester à sa propre autopsie n’a pas beaucoup de poids même s’il aura influencé sans aucun doute les considérations du Conseil. C’est que, plus généralement, la notion de consentement n’intéresse pas encore vraiment les législateurs. La jurisprudence commence à peine à affirmer la nécessité de chercher le consentement des personnes devant subir une opération chirurgicale ou soumise à des formes d’expérimentation non-thérapeutique. Si Elisabeth avait été mariée, c’est le consentement de l’époux que Ley aurait dû obtenir. Et s’il obtient le consentement rétroactif de la famille Lankester, c’est bien l’autorisation de l’administration qui, en fin de compte, manque à Auguste. Car, comme le soutient Mr Merckx dans l’épisode 6 de notre série, peu importe ce que pensaient Betsy et sa famille, l’infraction commise par le Dr Ley était avant tout une infraction du règlement interne des hôpitaux.

La presse

Une dernière option qui s’offre aux personnes désireuses de se faire entendre et dont les plaintes ont été balayées par le Conseil des Hospices est le recours à la presse. À la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle, la presse est bel et bien le quatrième pilier du pouvoir démocratique. Elle apparaît en tout cas – bien plus que le tribunal – comme un des recours de prédilection des patientˑeˑs, familles et employéˑeˑs des hôpitaux publics de Bruxelles. Le rouleau de la presse est, en outre, la menace qu’agitent le plus fréquemment les plaignantˑeˑs au-dessus de la tête des administrateurs du Conseil et de leurs employés : « Je vais faire parvenir plusieurs notes à différents journaux de Bruxelles, afin qu’ils fassent connaitre la façon dont on est soigné par certains médecins de votre établissement », menace par exemple en 1910 le beau-fils d’une patiente après que celle-ci a été négligemment reçue à la consultation « des maladies d’estomac ». « Mon article aura trait a tout en général, je n’epargnerai quoique ce soit. Je vous ai mis deux fois en garde », fulmine une autre malade en 1913, horrifiée par la nourriture servie aux hospitaliséˑeˑs, ainsi que par la saleté et l’ « immoralité » régnant dans les salles de l’hôpital St-Pierre (Leclercq, p.376-377).

Ces menaces ont un réel pouvoir d’intimidation. En effet, la presse et sa propension à créer le scandale terrifient l’administration hospitalière dont elles menacent une des missions essentielles : protéger la réputation des hôpitaux civils. Et les journaux – qu’ils soient d’obédience libérale, catholique ou socialiste – ne manquent jamais, à l’époque, de se présenter comme les réels défenseurs des pauvres ; ou d’instrumentaliser politiquement les plaintes qu’ils reçoivent pour attaquer les administrations communales dont dépendent les hôpitaux publics.

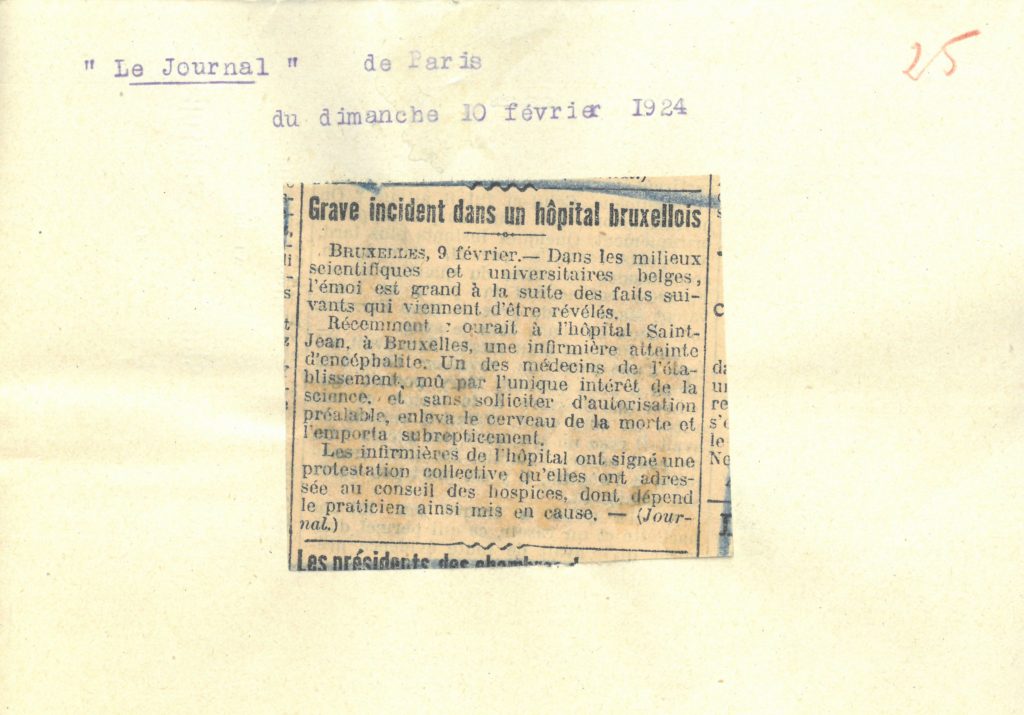

Dans l’affaire Lankester, il faut noter que les trois articles de presse qui causent le scandale public du Cerveau Volé sont publiés une dizaine de jours après la sentence finale du Conseil. Ils ne sont donc pas à l’origine de l’enquête interne de l’administration mais plutôt la conséquence de cette enquête. Bien sûr, on peut s’imaginer que la chronologie de cette triple publication est le fruit du hasard, qu’un ou plusieurs journalistes auraient découvert par eux-mêmes cette histoire rocambolesque et décidé qu’elle ferait un alléchant fait-divers. Il est beaucoup plus probable, toutefois, qu’un individu ou un groupe de personnes, déçuˑeˑs par les conclusions du Conseil, ait décidé – consciemment, activement – d’impliquer la presse pour exprimer son mécontentement et faire pression sur le Conseil.

Malheureusement, les archives ne révèlent pas l’identité des éventuelˑleˑs dénonciateurˑices. Tout ce qu’on peut se contenter de relever, c’est que deux personnes ou groupe de personnes sont très en colère lorsque l’enquête débute le 8 janvier 1924 : le directeur Henri Singelée (dont l’autorité sera méprisée de façon répétée par le docteur Ley) et les infirmières laïques de l’hôpital St-Jean (à qui le Conseil, aux termes de l’enquête, ne dira rien, ne promettra rien). On vous laisse tirer vos propres conclusions…

Source

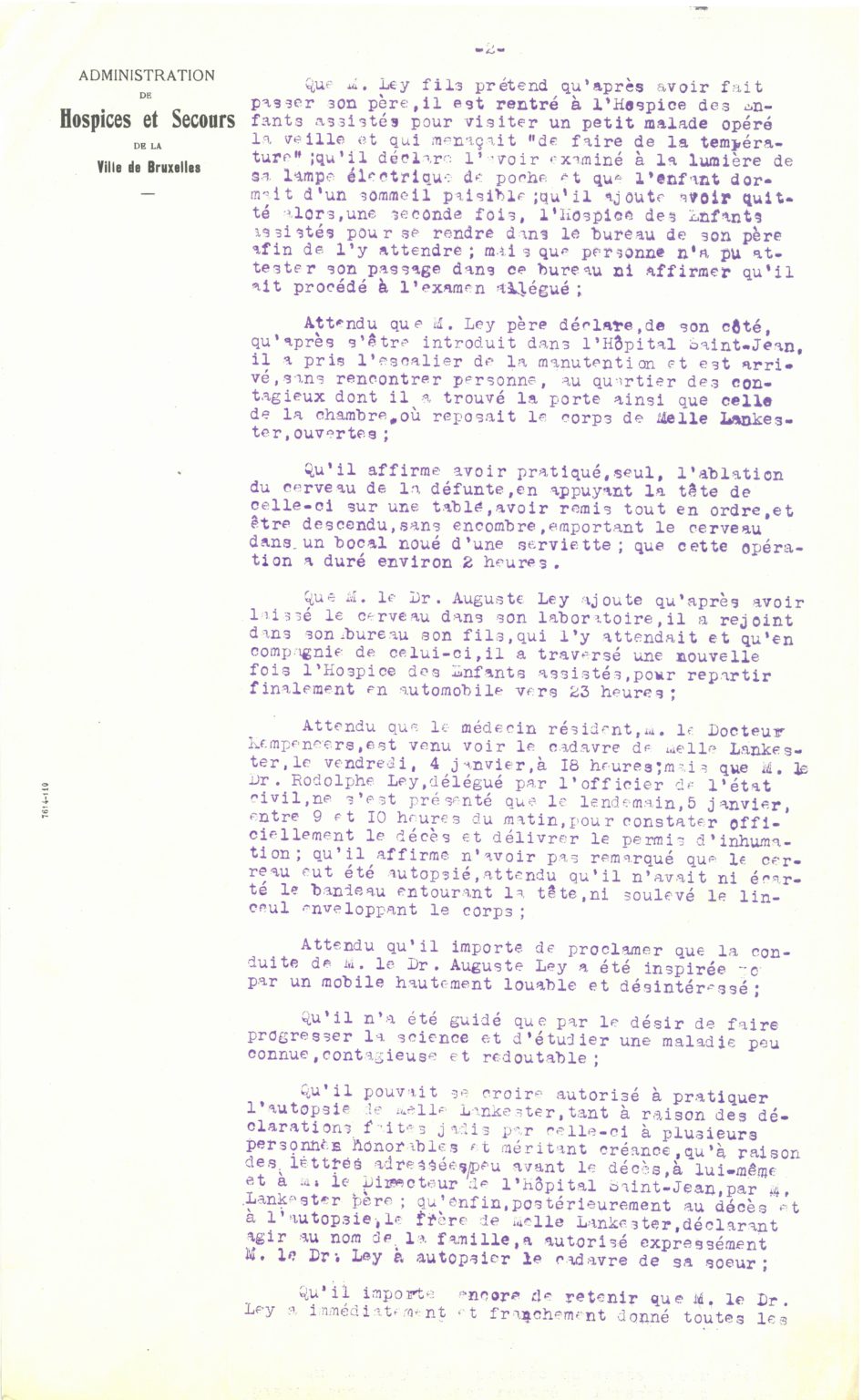

Extrait du registre des pv des séances du Conseil général d’Administration des Hospices et Secours de la ville de Bruxelles, du 1er février 1924 (Comité Secret)

Ultime pièce du dossier d’enquête (avant les coupures de presse), ce rapport reprenant le texte de la « sentence » finale du Conseil a été retrouvé en quatre exemplaires, signe qu’il était destiné à être diffusé largement, et notamment à être redistribué aux instances extérieures impliquées dans l’affaire (le cabinet du Bourgmestre, le Ministre de la Justice, etc.) Pour l’administration des hôpitaux de Bruxelles, c’est là le mot de la fin.

(Archives du CPAS de Bruxelles, Affaires générales (XIX-XXe siècle), autopsies, principes et organisation (1873-1924), n° 58 : dossier concernant l’autopsie pratiquée clandestinement par le docteur A. Ley du cadavre de l’infirmière Lankester au quartier 19, pièce 24)

Bibliographie

Cet article est basé en partie sur l’ouvrage :

Valérie Leclercq, « Guérir, travailler, désobéir. Une histoire des interactions hospitalières avant l’ère du ‘patient autonome’ (Bruxelles, 1870-1930) », thèse de doctorat, Université Libre de Bruxelles, 2017, chapitre 6 « La plainte et l’enquête: mécanisme d’un dialogue frustré ».

Ainsi que sur une analyse en profondeur du dossier de l’enquête interne relative à l’affaire Lankester, dont la référence est:

Archives du CPAS de Bruxelles [ACPASB], Affaires générales (XIX-XXe siècle), autopsies, principes et organisation (1873-1924), n° 58 : dossier concernant l’autopsie pratiquée clandestinement par le docteur A. Ley du cadavre de l’infirmière Lankester au quartier 19.

Autres références:

ACPASB 1 : ACPASB, AG, n°114, dossier concernant « la réclamation formulée par Mme S., traitée à l’hôpital St Jean », lettre d’Antoine S. à « Monsieur Waschers, administrateur des hôpitaux de la ville de Bruxelles », Etterbeek, 19 septembre 1890.

ACPASB 2 : ACPASB, AG, n°114, dossier concernant « la réclamation formulée par Mme S., traitée à l’hôpital St Jean », « Rapport au Conseil » de l’inspecteur A. Morel, Bxl, 6 octobre 1890.

Tinne Claes et Pieter Huistra, « ‘Il importe d’établir une distinction entre la dissection et l’autopsie’. Lijken en medische disciplinevorming in laatnegentiende-eeuws België », in BMGN – Low Countries Historical Review, vol.131-3, 2016, p.26-53.

Dominique Kalifa, « Policier, détective, reporter. Trois figures de l’enquêteur dans la France de 1900 », in Mil neuf cent, 2004, vol.1, n°22, p.15-18.

Dominique Kalifa, « Enquête et ‘culture de l’enquête’ au XIXe siècle », in Romantisme, vol.3, n°149, 2010, p.3-23.

Christophe Prochasson, « L’enquêteur, le savant et le démocrate. Les significations cognitives et politiques de l’enquête », in Mil neuf cent, 2004, vol.1, n°22, p.7-14.

Valérie Piette, Domestiques et servants. Des vies sous condition. Essai historique sur le travail domestique en Belgique au 19ème siècle, Bruxelles : Académie royale de Belgique, 2000.