Épisode 3

Le Choeur des infirmières

Bourru·e·s, autoritaires et mercenaires ? Les soignant·e·s de l’hôpital St-Jean au début du 20ème siècle

Valérie Leclercq

Le monde de l’hôpital St-Jean au début du 20ème siècle est un microcosme complexe qui diffère drastiquement de l’univers hospitalier que l’on connaît aujourd’hui. En 1920, les hôpitaux publics – institutions charitables à l’origine – sont encore réservés exclusivement au soin des pauvres. Si la chirurgie hospitalière, avec la découverte de l’antisepsie puis de l’asepsie, a connu des avancées remarquables depuis les années 1880, la thérapeutique médicale reste, elle, impuissante face aux principales affections qui touchent la population. Tuberculose, pneumonie, angine, érysipèle, scarlatine, fièvre puerpérale, otite, etc., tuent encore facilement et, à l’hôpital, il n’y a rien d’autre à faire que d’attendre que ça passe. En 1912, la durée moyenne d’un séjour à St-Jean est de 25 jours, mais certainˑeˑs restent parfois hospitaliséˑeˑs dans les grands dortoirs de l’institution durant des mois, voire des années.

Dans les années 1920, les patientˑeˑs de l’hôpital St-Jean (photo ci-contre) voient tous les jours défiler devant leur lit une série d’hommes éduqués : les chefs de service, les médecins adjoints, les aides, les jeunes internes ou externes. Mais plus leur position hiérarchique est haute, moins les médecins passent de temps au contact des malades. Comme aujourd’hui, ce sont avant tout les soignantˑeˑs qui partagent le quotidien des patientˑeˑs : les religieuses hospitalières, les domestiques que l’on nomme « infirmières » ou « infirmiers » et, à partir des années 1900, les infirmières laïques.

En 1924, ce sont ces dernières qui prennent d’assaut le bureau du directeur Singelée pour se plaindre des agissements du docteur Ley. Si le troisième épisode de notre série vous donne des clés de compréhension relatives aux enjeux de cette plainte collective, cet article vous propose d’entrer encore plus en profondeur dans le monde des soignantˑeˑs de l’hôpital St-Jean. Qu’est-ce qui distingue une infirmière laïque d’une servante-infirmière ? En quoi le travail d’une religieuse hospitalière diffère de celui de sa consœur laïque ? Qui est aux ordres de qui ? Et pourquoi, l’arrivée des nouvelles infirmières professionnelles va-t-elle faire l’effet d’un pavé dans la mare ?

Avant les infirmières « diplômées » : domestiques et religieuses

Avant l’arrivée des infirmières diplômées dans les hôpitaux belges, le personnel soignant en charge des malades hospitalisés est constitué uniquement des domestiques – que l’on désigne alors par le terme « infirmières » ou « infirmiers » – et des religieuses. À St-Jean, ces dernières appartiennent à la Congrégation des Hospitalières Augustines de Bruxelles. Cet ordre particulièrement actif et engagé dans la vie sociale suit la règle de St-Augustin, une règle fortement centrée sur la charité et qui prône le mépris du corps au profit d’une hygiène supérieure de l’âme.

En 1889, Félix Frenay, le directeur de l’hôpital St-Jean, défendant la présence des religieuses dans son établissement, décrit la journée-type de ces travailleuses : après une première visite des salles, la messe du matin et leur petit-déjeuner, les sœurs commencent leur service de jour à 7h. Elles donnent le repas aux patientˑeˑs, relèvent leur température, s’occupent des pansements, appliquent des cataplasmes ou sangsues, badigeonnent les malades à la teinture d’iode ou à l’huile de crotone. Durant la visite des chefs de service, elles partagent leurs observations sur chaque patientˑe. Après avoir servi le repas de midi, elles reprennent le travail à 14h, s’assure de la bonne distribution des médicaments aux hospitaliséˑeˑs puis « vaquent à des occupations diverses, arrangent les lits, s’enquièrent des besoins des malades, les aident à se retourner ou à se laver » ; plus tard, elles renouvellent les pansements et cataplasmes du matin, refont les badigeonnages, relèvent à nouveau les températures. Le repas du soir a lieu à 16h. À 20 heures, la garde de nuit commence. Elle est assurée par une sœur et une servante.

Les religieuses, en théorie, doivent obéir aux ordres des médecins et de la direction hospitalière. Mais leur soumission parallèle à la hiérarchie ecclésiastique génère jusqu’au milieu du 20ème siècle de nombreuses tensions. Si l’évêque de Maline, dont dépend l’aumônerie des hôpitaux de Bruxelles, attend implicitement de ses subordonnées une action prosélyte visant à sauver l’âme des patientˑeˑs incroyantˑeˑs, l’administration des hôpitaux interdit aux soeurs tout prosélytisme, allant jusqu’à empêcher celles-ci de prier à haute voix en dehors de la chapelle de l’hôpital ou de parler de religion aux malades non-catholiques. Les archives laissent entrevoir toutes sortes d’infractions ponctuellement commises par les religieuses hospitalières : celles-ci encouragent les patientˑeˑs que le chef de service a pourtant confinéˑeˑs à leur lit à se rendre à la messe, aspergent d’eau bénite les mourants non-catholiques, empêchent les malades de consulter les journaux anticléricaux.

Dans les salles, quand les médecins sont absents, les Augustines (photo ci-contre) ont beaucoup de pouvoir : elles dirigent les opérations du quotidien et assurent la bonne moralité de l’espace hospitalier, notamment en punissant les patientˑeˑs qui se comportent mal. Leur autorité, empiétant parfois sur celle des médecins, est toutefois tolérée par le Conseil des Hospices qui n’ose que rarement les réprimander.

En vérité, les hôpitaux publics sont bien trop dépendants de la main-d’œuvre dévouée, expérimentée et extrêmement bon marché que les Augustines représentent, et ne peuvent se permettre de se mettre celles-ci à dos. En 1879, le travail annuel d’une religieuse coûte 270 francs à l’Administration (somme reversée à la congrégation des Augustines et non à la religieuse personnellement). À titre de comparaison, le traitement d’une institutrice communale en 1877 se chiffre entre 1600 et 3000 frs. Malgré l’autoritarisme souvent reproché au personnel religieux, le dur labeur et la sollicitude des sœurs ne passent pas inaperçus aux yeux de toustes. En 1923, trois mois avant la mort d’Elisabeth Lankester, Jules D., un patient du service de chirurgie, adresse cette lettre de remerciement à Mr Singelée :

« Je, soussigné Jules D. a l’honneur de vous remercier des soins qu’il a obtenu dans votre établissement en la salle 10. […] J’ai egalement a remercier tout spécialement, les Religieuses, Sœur Madeleine & Sœur Scholastique de la dite salle, et Sœur Eléonore de la salle d’opération, pour leurs dévouements, et leurs soins qu’elles m’ont données, sans distinction de parti. » (ACPASB 1)

En plus de toutes les tâches précitées, les religieuses de l’hôpital St-Jean sont aussi chargées de surveiller et de diriger le travail des infirmières et infirmiers. À ces domestiques reviennent toutes les tâches ménagères. Ils nettoient les salles de malades et les salles de bain, les cours et les couloirs ; ils ouvrent et ferment les larges fenêtres pour aérer les salles, vidangent les vases de nuit, lavent les planchers de sapin, changent les paillasses des lits et blanchissent régulièrement les murs à la chaux pour empêcher une accumulation de « miasmes » (air néfaste) . À la fin du 19ème siècle, dans le sillage de la révolution bactérienne, les gestes de l’hygiène se technicisent peu à peu, accroissant la charge de travail des femmes et hommes de peine. Alors que l’environnement hospitalier s’aseptise, celleux-ci sont désormais somméˑeˑs de brosser et laver les sols, les murs et le mobilier au savon noir, et de les désinfecter une fois par mois au savon de crésol. Au début du 20ème siècle, la propreté de l’hôpital est une tâche difficile, infinie, que les domestiques ne parviennent à remplir que grâce au concours des sœurs et des malades valides. En 1916, les domestiques de l’hôpital St Jean, épuisés (photo ci-dessous, les domestiques du service de désinfection), envoient une pétition au directeur :

« Nous sommes astreint à un travail au dessu de nos forces, at tel point quil nous est impossible de faire notre travail de salle, a cause des corvees de cour, course avec civières enfin mille autres petites choses qui seraient trop longues à enumérez. […] Est ce penurie de personnel. Est ce autre chose nous l’igorrons mais nous sommes vraiment traité comme des parias » (ACPASB 2).

À côté de ce labeur ingrat, les infirmièrˑeˑs participent également aux activités de soin. En plus de s’acquitter de certaines tâches de pansement, les domestiques lavent les malades, soignent leurs cheveux, les débarrassent de la vermine (poux). Ils observent également les selles. Les infirmières apportent la « panne » (pot de chambre) aux femmes alitées et vident le récipient une fois celui-ci rempli ; elles amènent verres d’eau et tisanes au chevet des lits. Au service des enfants, les servantes nettoient et portent les nourrissons pour leur éviter les escarres. Le personnel domestique aide également les malades à s’habiller ou à se déshabiller, il fait les lits et est chargé d’assurer la bonne température des salles, c’est-à-dire d’entretenir le feu dans les poêles et cheminées. Les archives révèlent même leur rôle marginal dans l’administration de certains médicaments.

Malgré tous ces efforts, les infirmiers et infirmières des hôpitaux bruxellois jouissent d’une très mauvaise réputation. Aucune qualification n’est requise pour leur engagement. On les dépeint comme des êtres ignares, débauchés et paresseux. Leur salaire est parmi les plus bas de la domesticité et amène généralement ces postes à être considérés comme un pis-aller provisoire. Partageant le statut social des malades, les domestiques partagent aussi généralement le dialecte flamand ou bruxellois parlé par la majorité de la population alitée. Les frictions entre patientˑeˑs et infirmièrˑeˑs, cependant, ne sont pas rares. Les premièrˑeˑs se plaignent de la saleté des vêtements ou des mains des secondˑeˑs, de leur paresse ou indifférence. On reproche aux domestiques les insultes ou gifles occasionnelles assénées aux malades difficiles, ou ces cigarettes qu’iels fument dans les couloirs.

Si les archives des hôpitaux ont tendance à sur-visibiliser les comportements négatifs (une des sources les plus utiles pour examiner le quotidien de l’hôpital sont les plaintes envoyées au directeur par les malades, leurs familles et le personnel), celles-ci laissent entrevoir ponctuellement aussi l’abnégation individuelle de certainˑeˑs de ces employéˑeˑs. « [Q]ue dites-vous d’un infirmier qui pousse le dévouement jusqu’à coucher côte à côte avec les malades atteints de variole ? », témoigne un ancien surveillant de l’hôpital St-Jean dans les pages du journal socialiste Le Peuple en juin 1895 : « L’infirmier N., à l’hôpital St Jean, en a arraché des centaines à la mort pendant la dernière épidémie de variole. La nuit, il se couchait à côté des varioleux, ne cessant d’humecter continuellement leurs lèvres brûlées par la fièvre » (Le Peuple, 26 juin 1895). Dix ans plus tôt, la patiente Juliette G. décrivait comme suit les attentions d’une servante envers sa voisine de lit :

« Je constate que la nommée Elisabeth à toujours été bien soignée par la servante Catherine. Tous les jours elle l’habillait et désabillait vue qu’elle ne pouvait le faire elle-même, à cause qu’elle avait des moments d’absence. Tous les jours elle était peigner et laver proprement, elle n’avait aucune salter sur elle, toutes les semaines ont lui lavait sa tête et peigner au peigne fin, elle prenait des bains de pieds très souvent […]. La servante Catherine était si bonne pour elle que très souvent elle l’a prenait par le bras et allait se promener avec elle dans le couloir pour la distraire et cela lui fesait grand plaisir, elle aurait embrassé la servante du contente [sic] » (ACPASB 3).

L’arrivée des infirmières « mercenaires »

En janvier 1924, quand éclate le scandale du cerveau volé, le monde et la hiérarchie des soignantˑeˑs de l’hôpital est en plein chamboulement. Les infirmières professionnelles – dites aussi « laïques » – ont fait leur entrée dans les hôpitaux publics de Bruxelles, redistribuant les cartes de toute l’économie soignante de l’espace hospitalier.

Selon Javier Arguello, c’est en 1907 que le nursing belge prend réellement son envol, avec la création quasi simultanée de trois écoles bruxelloises exclusivement destinées à un public féminin : l’École d’infirmières de l’hôpital St-Jean, l’École belge d’infirmières diplômées (fondée par le chirurgien Antoine Depage et son épouse Marie Depage, dont la direction est confiée à l’infirmière anglaise Edith Cavell) et l’École Ste-Camille (créée en réaction à l’École des Depage, avec la bénédiction de l’Archevêque de Maline, et accueillant dans un premier temps une majorité d’élèves-religieuses).

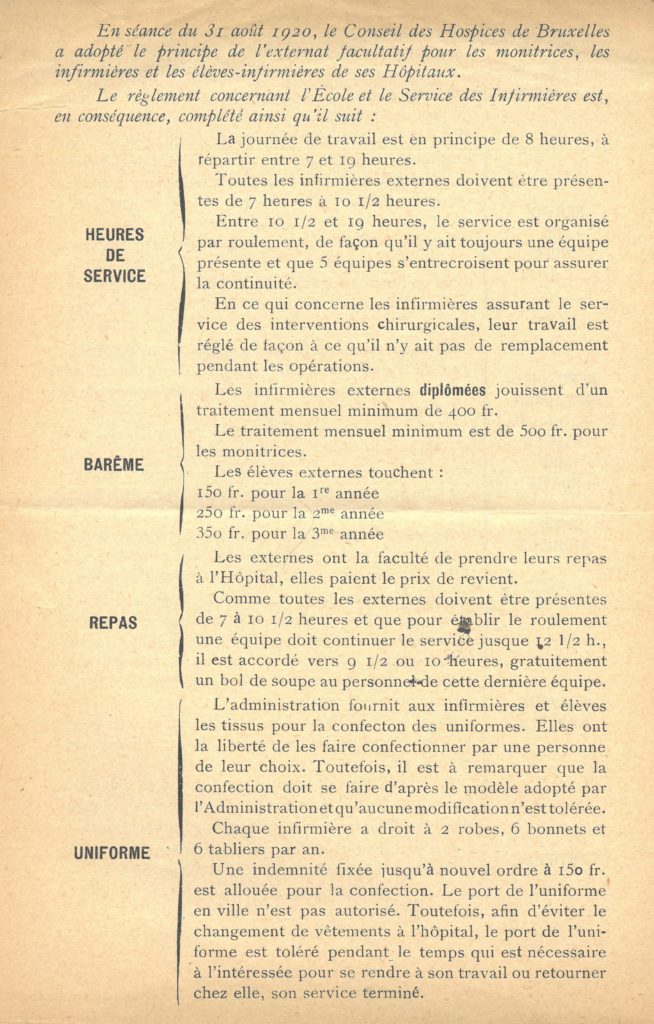

Malgré ce développement abrupt, l’arrivée des infirmières laïques dans les hôpitaux bruxellois se fait progressivement. Certains services laïcisent rapidement leur personnel soignant, d’autres préfèrent conserver la présence des religieuses, d’autres encore fonctionnent avec un personnel mixte. Il faut attendre 1910 pour qu’un premier service soit entièrement laïcisé : cette année-là, à l’hôpital St-Pierre, le Dr Depage exige qu’une infirmière diplômée soit dorénavant attachée à sa salle d’opération. Cette demande provoque le mécontentement de la Supérieure de la congrégation des Augustines et la désertion du service par les religieuses qui sont alors remplacées par sept infirmières laïques. Selon les rapports annuels des hôpitaux publics de Bruxelles, 25 sœurs travaillent encore à l’hôpital St-Jean en 1926, contre 66 infirmières professionnelles. Le contingent de ces dernières est composé d’élèves-infirmières en formation, de diplômées et de « monitrices » (infirmières en chef). Comme on l’a entendu dans l’épisode 3, c’est en 1913, que le directeur de l’hôpital St-Jean ordonne que l’on cesse d’appeler les domestiques « infirmières » et « infirmiers », pour éviter la confusion entre celleux-ci et les nouvelles arrivantes (photo ci-dessous ; infirmières laïques dans le quartier des contagieux de l’hôpital St-Jean, 1933).

Il va sans dire que le remplacement progressif des religieuses par les infirmières professionnelles et la cohabitation des différents groupes soignants dans l’hôpital est, dès le départ, la source de nombreuses tensions. Celles-ci sont tout d’abord dues à l’accaparement, par les « laïques », d’une série de tâches et fonctions appartenant à la fois aux religieuses (distribution des médicaments, applications des onguents, surveillance des salles, distribution de nourriture), aux domestiques (manipulation des « pannes », faire les lits, donner à boire aux malades) et aux internes (pansements, injections, prises de sang).

Certaines religieuses supportent mal l’empiètement des nouvelles venues sur leur autorité. Et les conflits sont attisés par le contrôle que les infirmières exercent, du simple fait de leur présence, sur les actes – notamment religieux – des sœurs hospitalières. En 1913, par exemple, l’élève-infirmière Bertha W. dénonce les agissements de la Sœur Sophie. Celle-ci avait fait venir l’aumônier auprès d’une mourante qui n’avait aucun désir de voir le prêtre ni de se faire confesser. La patiente concernée témoigne : « Sœur Sophie a dit qu’elle ‘emm*****t les infirmières’ » si celles-ci se froissaient de ses actions (ACPASB 4). La même année, une infirmière se plaint du « mauvais esprit qui règne parmi le personnel domestique, qui pour favoriser les sœurs, tâche de trouver le personnel laïc en faute » (ACPASB 5).

Face aux sœurs et aux domestiques, les infirmières disposent d’une légitimité de type nouveau, reposant non pas sur l’expérience, mais sur une formation de trois années. À l’école, des cours théoriques sont prodigués aux élèves-infirmières par des professeurs de la Faculté de médecine de Bruxelles : elles reçoivent des notions d’anatomie, de physiologie, d’hygiène, de pansement et de pharmacie. Leur approche des soins aux malades est donc façonnée sur une base scientifique manquant au personnel domestique et aux religieuses qui, dès la fin du 19ème siècle, commencent à être critiquéˑeˑs pour leur ignorance, leur saleté et les dangereuses brèches hygiéniques qu’iels causent dans l’environnement de plus en plus aseptisé de l’hôpital.

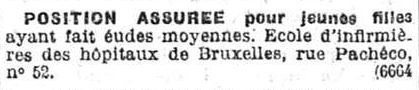

Les différences de classes nourrissent aussi la supériorité affichée ou présumée des infirmières laïques. Les initiateurs de la nouvelle profession (des médecins, bien souvent), inspirés par l’exemple du nursing protestant, désirent façonner un corps infirmier aux manières bourgeoises : une armée de jeunes femmes polies et bien éduquées, aux tenues immaculées. Dans les faits, comme on l’a vu dans l’épisode 3, les écoles et hôpitaux vont avoir beaucoup de mal à attirer les jeunes femmes de bonne famille, trop rebutées à l’idée d’être assimilées aux domestiques des hôpitaux. Dans les journaux, l’École d’infirmière des hôpitaux de Bruxelles publie de nombreux appels pour essayer d’attirer les postulantes. Ici une annonce imprimée dans Le Peuple du 28 août 1912 :

Mais rien n’y fait. Les hôpitaux publics continueront non seulement à engager des infirmières issues des classes populaires, mais iront aussi chercher des recrues dans les réseaux de nursing déjà très développés des pays protestants. On l’a vu, Elisabeth Lankester est hollandaise. La monitrice, Melle Olivia Tschumy, que l’on entend prendre la parole au nom des infirmières de St-Jean lors de la protestation à l’encontre d’Auguste Ley en 1924, vient quant à elle de Suisse.

Les tensions entre infirmières professionnelles, religieuses et domestiques sont aussi le résultat d’un favoritisme, ou plutôt d’une fusion désirée entre le labeur des médecins et celui des infirmières. Les sœurs hospitalières, en raison non seulement de leur allégeance spirituelle et cléricale mais aussi de leur approche originellement non-médicale des soins hospitaliers, se retrouvent parfois en porte-à-faux avec la volonté des chefs de service. Les domestiques, éreintés, mal payés, en sous-effectif constant, sont soumis aux ordres des religieuses et éloignés – socialement, physiquement – de la caste des hommes de médecine.

À l’inverse, le travail de l’infirmière est conçu, lui, dans la proximité, dans la prolongation des gestes du médecin. « Au médecin, il faut une collaboratrice aveuglément obéissante qui épousera ses doctrines et ses méthodes », déclare en 1911 le directeur de l’Assistance Publique de Paris à l’adresse des infirmières bruxelloises, assemblées devant lui « en uniforme bleu et blanc de plus en plus coquet » (Le Peuple, 31 octobre 1911). En effet, l’obéissance absolue est attendue des infirmières laïques.

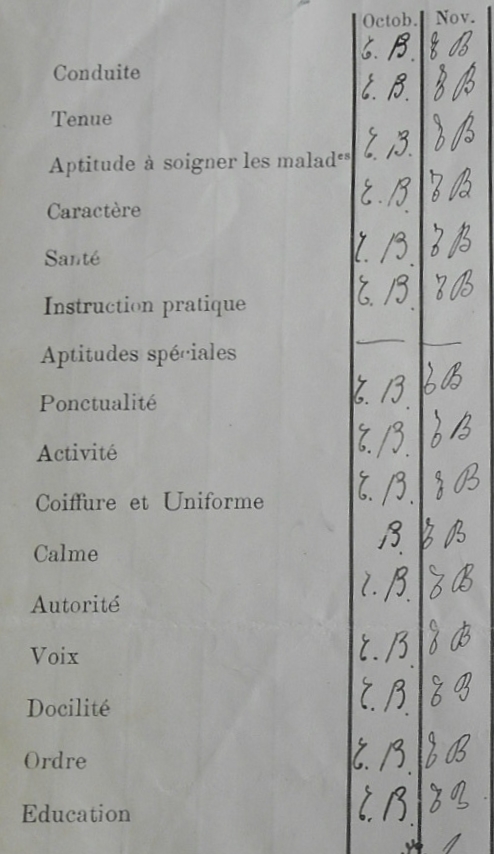

Dans les « carnets de service » des élèves-infirmières des hôpitaux de Bruxelles, on peut voir qu’en plus d’être notées sur leur conduite, leur aptitude à soigner les malades, leurs connaissances et leur ponctualité, les élèves sont aussi évaluées sur leur niveau de « docilité » envers leurs supérieurs. Le bon exercice d’une série de vertus féminines considérées comme indispensables à la pratique de la profession fait aussi l’objet d’une notation : leur « tenue », leur « coiffure et uniforme », leur « caractère », leur « calme » et même leur « voix » sont soumises au regard de l’évaluateur. Ces critères assurent le façonnement de compagnes de travail obéissantes et agréables aux médecins (des hommes, pour l’écrasante majorité) (ACPASB 6). Dans ce contexte, alors qu’on attend d’elles qu’elles se dévouent sans réserve aux ordres et à la vision des docteurs, les infirmières laïques attendent en retour – on le comprend bien – le respect de ces derniers.

Elles attendent aussi de l’institution et des médecins que ceux-ci affirment et élèvent le statut de leur nouvelle profession (plutôt que de le saboter ou de le dévaluer en les traitant comme des servantes ou des pauvres). Ces attentes déçues sont à la base de l’outrage des infirmières de l’hôpital St-Jean. En 1924, les difficultés de recrutement du personnel infirmier assurent au moins à celles-ci l’oreille du directeur : Mr Singelée (photo ci-dessous) ne peut se permettre de perdre les infirmières qu’il a réussi (à grande peine) à engager, ni d’effrayer les futures postulantes en laissant se répandre l’idée que les médecins peuvent en tout impunité toucher aux corps de leurs subalternes décédées à l’hôpital.

Une dernière cause de tension entre les infirmières professionnelles et les religieuses a trait au statut même du travail soignant dans le contexte hospitalier. Les hôpitaux étaient à l’origine des établissements charitables, le plus souvent privés et dirigés par des ordres religieux. Ils accueillaient les malades pauvres qui n’avaient personne pour s’occuper d’eux à domicile. Au début du 20ème siècle, malgré la transformation progressive de l’hôpitel en institution médicale, les soeurs augustines continuent de considérer que leur labeur hospitalier est une grande entreprise sacrificielle, menée « pour l’amour des pauvres », sans rien attendre en retour, si ce n’est le strict minimum permettant à la congrégation de survivre. L’entrée des infirmières laïques dans les hôpitaux va ainsi redéfinir, non seulement, les fonctions des différents groupes de soignants, mais aussi remettre en cause la nature même du travail soignant. De fait, les infirmières laïques sont les premières « professionnelles » du soin : c’est-à-dire les premières à recevoir une formation spécifique et à être rémunérées par un vrai salaire. Sans surprise, cette redéfinition effraye le monde catholique : l’activité soignante survivra-t-elle à l’introduction d’un enjeu de gain pécuniaire ? Est-ce que ces nouvelles « mercenaires » du soin – comme elles sont alors appelées – seront aussi dévouées et patientes, aussi courageuses et désintéressées que leurs consoeurs religieuses ?

Les architectes de la nouvelle profession infirmière semblent désireux de s’assurer que ce soit le cas. Ceux-ci n’épargnent aucun effort pour projeter l’image de nouvelles professionnelles aussi dignes, vertueuses et dévouées que celles qu’elles sont amenées à remplacer progressivement. À vrai dire, on observe une continuité entre la réalité des religieuses et celle de leurs homologues diplômées, ainsi que dans la rhétorique qui entoure ces deux groupes de travailleuses. Il y a, par exemple, encore beaucoup de religieux dans la sphère du nursing laïc. En effet, « infirmières laïques » ne signifie pas « infirmières agnostiques ». Les infirmières bruxelloises sont libres de pratiquer la religion qu’elles désirent en privé. Beaucoup parmi elles sont catholiques et ornent les murs de leur chambre individuelle d’un crucifix. Le réseau du nursing laïc français et belge, érigé avec la participation d’une série d’infirmières anglo-saxonnes, reste lui-même fortement marqué par la religion. La perspective chrétienne est centrale à la redéfinition « laïque » à la fois du soin et de la mission soignante des infirmières : aux infirmières diplômées, on inculque aussi l’amour du prochain et exige leur dévouement désintéressé. Et si celles-ci ne sont pas des religieuses, leur mode de vie n’est pas tellement différent de celui des membres de la congrégation des Augustines. Pour être admises à l’école d’infirmières de l’hôpital St-Jean, elles doivent être célibataires ou veuves sans enfants. Une fois engagées, elles sont logées sur place, subissent la stricte discipline de la vie en communauté et portent un uniforme blanc comme celui des religieuses.

Sources

Lettre de Mr Singelée à propos de la protestation des infirmières

Dans cette missive datée du 8 janvier 1924, le directeur de l’hôpital St-Jean prévient les membres du Conseil des Hospices (ses supérieurs) qu’une délégation d’infirmières est venue se plaindre auprès de lui suite à l’autopsie d’Elisabeth Lankester.

Il explique que le docteur Ley avait, en réalité, demandé l’autorisation de faire cette autopsie, mais que cette autorisation ne lui avait pas encore été encore donnée au moment des faits.

Les notations à la plume sur le document nous permettent de savoir que les membres du Conseil se sont penchés sur la question le jour même où ils ont reçu la lettre (en « Séance du 8 – 1 – 1924 ») et qu’ils ont décidé « de procéder à une enquête ». Celle-ci est confiée à l’un d’entre eux, l’administrateur Armand Goossens-Bara.

Le « 3 » inscrit au crayon rouge – sans doute par un archiviste – dans le coin supérieur droit de la feuille indique que cette lettre est, chronologiquement, la troisième pièce du dossier d’enquête.

(ACPASB, Affaires générales (XIX-XXe siècle), autopsies, principes et organisation (1873-1924), n° 58 « dossier concernant l’autopsie pratiquée clandestinement par le docteur A. Ley du cadavre de l’infirmière Lankester au quartier 19 », lettre du directeur du Directeur Singelée au Conseil Général des Hospices, 8 janvier 1924)

Lettre du Conseil à Mr Singelée (brouillon)

Le texte de ce brouillon de lettre destinée « À M. le Directeur de l’hôpital St-Jean » est le suivant :

« M.,

L’enquête à laquelle il a été procédé au sujet de l’autopsie pratiquée sur le cadavre de l’infirmière décédée à l’hôpital St Jean a révélé que des personnes étrangères à votre établissement passaient par la porte de communication entre l’hôpital et l’hospice [des Enfants Assistés] [rature].

Nous vous rappelons que le passage par cette porte est exclusivement réservé à l’usage du service de Mr le Dr Marique. Veuillez bien veiller à la stricte observation de cette prescription »

Les « personnes étrangères » auxquelles il est fait référence ici sont bien sûr Auguste Ley (qui ne travaillait pas à l’hôpital lui-même, mais à l’asile de l’hôpital, dans un autre bâtiment) et, peut-être, son fils Jacques Ley, pourtant attaché au service du Docteur Marique à l’Hospice des Enfants Assistés. L’hospice était vraisemblablement situé contre l’hôpital St Jean, auquel il permettait d’accéder via une petite porte.

Ce brouillon est « sorti » le 6 février 1924 (selon le cachet à gauche de la feuille), c’est-à-dire qu’il a été mis au propre en envoyé à Mr Singelée à cette date, presque un mois après le début de l’enquête donc. Il est signé de la main de Mr Merckx, le secrétaire du Conseil.

On voit ici que le rédacteur a préféré supprimer le mot “cadavre” de la lettre, ce dernier étant peut-être trop brutal.

Les brouillons, écrits à la hâte et remplis de ratures, sont souvent difficiles à déchiffrer par les historiens.

(ACPASB, Affaires générales (XIX-XXe siècle), autopsies, principes et organisation (1873-1924), n° 58 « dossier concernant l’autopsie pratiquée clandestinement par le docteur A. Ley du cadavre de l’infirmière Lankester au quartier 19 », pièce 22, lettre du Conseil (brouillon) « À M. le Directeur de l’hôpital St-Jean » (Singelée), 6 février 1924)

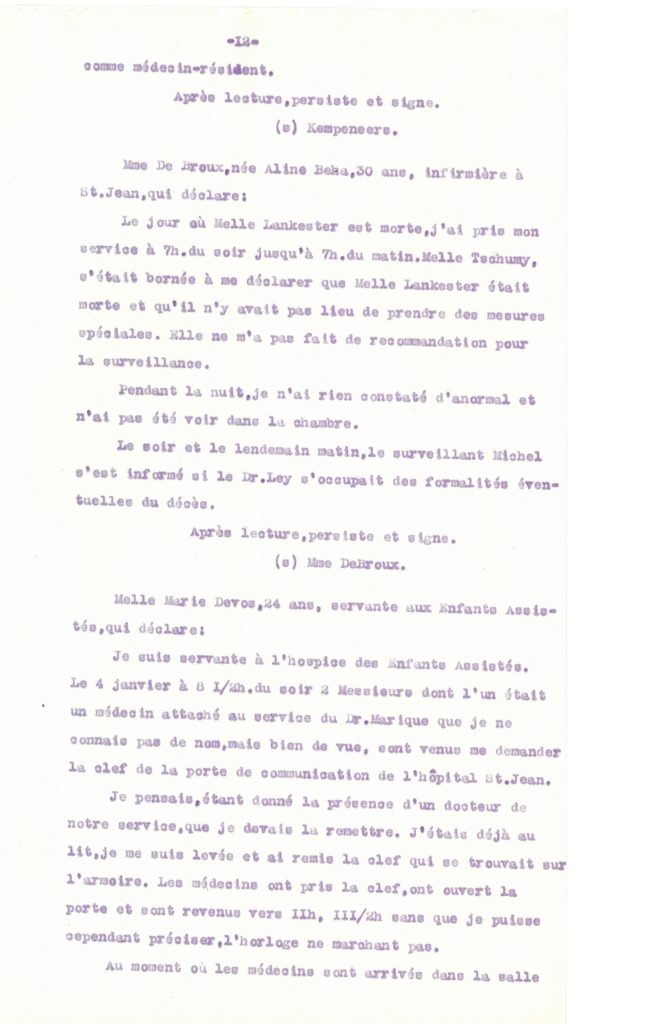

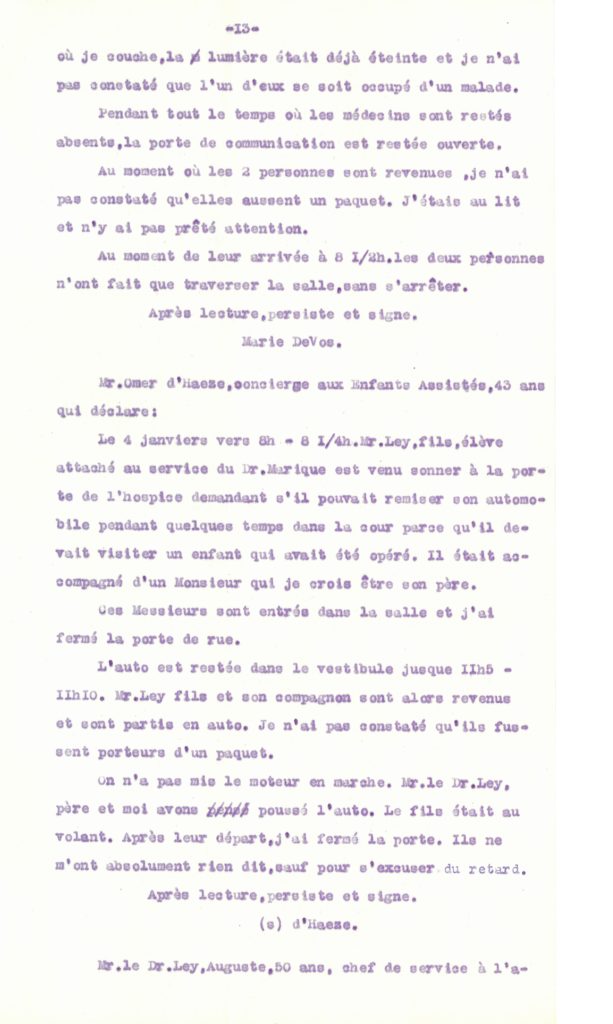

Témoignages de l’infirmière Aline Debroux, de la servante Marie Devos et du concierge Omer d’Haez

L’enquête menée par l’administrateur Gossens-Bara a consisté, en partie, à rassembler le témoignage de toutes les personnes concernées ou témoins de l’affaire. Le rapport reprenant tous ces témoignages – et dont ces deux pages sont extraites – est daté du 1er février 1924.

Alors qu’Auguste Ley insiste, dans son propre témoignage, sur le fait qu’il a effectué l’autopsie seul, la servante Marie Devos et le concierge Omer d’Haez mettent en lumière le rôle actif du fils Ley, au moins pour faciliter l’introduction de son père dans l’hôpital St Jean.

D’autres témoignages du petit personnel – omis du rapport final – mentionnent même l’implication, en plus des docteurs Ley père et fils, d’une ou deux personnes additionnelles.

L’implication du fils (Jacques) Ley et d’éventuels co-conspirateurs, ne pouvant être prouvée, sera in fine ignorée par le Conseil.

(ACPASB, Affaires générales (XIX-XXe siècle), autopsies, principes et organisation (1873-1924), n° 58 « dossier concernant l’autopsie pratiquée clandestinement par le docteur A. Ley du cadavre de l’infirmière Lankester au quartier 19 », pièce 18, brouillon du Rapport de Séance (du Conseil) du 1er février 1924, Comité Secret, p.12-13.)

Bibliographie

ACPASB 1: Archives du CPAS de Bruxelles, Affaires Générales, n°124, dossier concernant « les remerciments [sic] adressés par M. Dufrane pour les soins qu’il a reçu à l’Hôpital St Jean. Remarque du même au sujet de l’état des matelas. », lettre de Jules Defrane [26, rue Metsy] à « Messieurs les Administrateurs des Hospices Civiles de Bruxelles, Hôpital Saint-Jean », Bxl, 1 oct 1923.

ACPASB 2: ACPASB, AG, n°120 : hôpital St Jean, Personnel 1874-1917, dossier concernant « une réclamation collective du personnel domestique de l’Hôpital St Jean », lettre du « personnel domestique de l’Hôpital St Jean » à « Messieurs », Bxl, 27 descembre [sic] 1916.

ACPASB 3: ACPASB, AG, n°130, dossier concernant « l’enquête faite à charge du Directeur de l’hôpital SP dans l’affaire Imbrechts-Sterke », lettre de Juliette Ghyoot, à « Monsieur le Directeur », bxl, 15 nov 1885.

ACPASB 4: ACPASB, AG, n°36 : cultes (1921-1925), sous-dossier concernant « un acte de pression religieuse commis par l’aummônier de l’hôpital St Jean », lettre de Bertha W., élève-infirmière à l’Hôpital St Jean, Bxl, 3 septembre 1913, à « Monsieur Heusquin, directeur de l’hôpital St Jean » et lettre de Mr Heusquin au Conseil Général des Hospices, Bxl, 6 septembre 1913.

ACPASB 5: ACPASB, AG, n°36 : cultes (1921-1925), dossier n°229 concernant une « plainte à charge d’infirmières de l’hôpital St Jean », « Procès-verbal d’enquête ordonné par le Conseil des Hospices le 9 septembre 1913 ».

ACPASB 6 : ACPASB, AG, infirmières et école d’infirmières, dossier 231, Carnet de Service de l’élève T. Hélène, admise le 22 octobre 1912 à l’Ecole des Infirmières des hôpitaux de Bruxelles.

Javier Arguello, « L’introduction du nursing laïque en Belgique (1882-1914). D’une vocation à l’émergence d’une profession », in Sextant, vol.3, Femmes et médecine, 1995, p.61-82.

Maurits De Meulemeester, La Congrégation des Hospitalières augustines de Bruxelles, Louvain, 1933.

Olivier Faure, « Une histoire du soin est-elle possible ? », in Histoire, médecine et santé, n°7, 2015, p.91-101.

Félix Frenay, Les religieuses dans les hôpitaux de Bruxelles, Bruxelles, 1889.

Anne Jusseaume, « La relation entre soeurs et malades dans les hôpitaux parisiens au XIXe siècle, une relation de soin ? », in Histoire, médecine et santé, n°7, 2015, p.17-35.

Yvonne Knibiehler, Cornettes et blouses blanches. Les infirmières dans la société française 1880-1980, Paris : Hachette, 1984.

Valérie Leclercq, « Guérir, travailler, désobéir : une histoire des interactions hospitalières avant l’ère du patient autonome (Bruxelles, 1870-1930) », thèse de doctorat, Université Libre de Bruxelles, 2017.

Valérie Piette, « Des ‘infirmières’ avant les infirmières. Le personnel soignant laïque dans les hôpitaux bruxellois au 19e siècle », in Sextant, vol. 3, Femmes et médecine, 1995, p.39-59.

Susan M. Reverby, Ordered to Care: The Dilemma of American Nursing, 1850–1945, New York : Cambridge University Press, 1987.

Laurel Thatcher Ulrich, A Midwife’s Tale: The Life of Martha Ballard, Based on Her Diary, 1785-1812, New York: Vintage Books, 1991.