Épisode 1

Un si précieux cerveau

C’est la nuit et Louise Jardin, historienne, est réveillée par deux hommes qui lui volent le cerveau. Ce n’était qu’un rêve ! Un rêve qui va lui rappeler sa dernière trouvaille dans les archives des hôpitaux de Bruxelles : l’autopsie clandestine et le vol du cerveau d’une infirmière par un psychiatre bruxellois de l’Entre-deux-Guerres

Situer l'histoire

Tommy De Ganck

Le premier épisode du Cerveau volé permet aux auditeurices de faire connaissance avec Louise Jardin, chercheuse en histoire. Louise y raconte sa découverte de l’affaire du cerveau volé, son sentiment de marginalité et les raisons de son engagement avec cette nouvelle question de recherche.

Ce premier épisode de notre série radiophonique situe donc Louise et son enquête dans un contexte personnel et incarné. Ce premier article participe à cette contextualisation, en plaçant Louise, notre alter-égo, ses propos ainsi que sa démarche dans les débats intellectuels et historiques plus larges qui ont cours au sein du milieu universitaire où elle évolue. En situant la recherche et les propos de Louise, c’est aussi notre propre objet sonore et notre démarche que nous expliquons.

Réalité ou fiction ?

Le Cerveau volé est un docu-fiction radiophonique. Mais qu’est-ce que cela veut dire ? Qu’est-ce qui relève de la fiction, et qu’est-ce qui relève du documentaire historique ?

Louise Jardin – la protagoniste principale – est un personnage de fiction, largement inspiré de nos vécus académiques respectifs. L’enquête que Louise mène porte en revanche sur des événements historiques réels : le vol du cerveau d’une infirmière en 1924 par le Dr Auguste Ley, psychiatre à l’hôpital Saint-Jean de Bruxelles.

À première vue – ou écoute, on pourrait penser que le personnage de fiction nous permet de raconter un documentaire historique. Mais ce n’est pas tout à fait ça. Nous souhaitions raconter cet événement, oui, mais surtout nous voulions mettre ce récit directement en lien avec la perspective et le vécu de la narratrice. Pour ce faire, il nous fallait aussi documentariser le processus de recherche. Nous l’avons fait à travers la mise en récit de l’enquête historique de Louise Jardin.

Le Cerveau volé raconte l’histoire d’une recherche en train de se faire, l’histoire d’une relation entre le vécu d’une chercheuse et son objet d’investigation. C’est une démonstration sensible de la manière dont les mises en récits historiques varient selon les points de vue et les vécus, parfois au cours d’une même recherche. C’est raconter comment les narrations personnelles et historiques s’entremêlent, révéler leur interdépendance.

Dangereux le docu-fiction ?

Certain·e·s trouveront sans doute que notre proposition est risquée. A l’époque des « fake news », le rôle des historien·ne·s n’est-il pas plutôt de démêler le vrai du faux pour clarifier les débats ? Proposer un docu-fiction avec une perspective « méta », n’est-ce pas semer le trouble et risquer d’affaiblir la portée du propos ?

C’est sans nul doute une position relativement inconfortable à adopter. Cette posture nous a posé question plus d’une fois, mais nous avons décidé de persévérer parce que cette posture, bien que délicate, nous permet d’engager une conversation sur le travail de recherche et de le faire connaître, dans sa complexité et ses nuances, à un plus large public.

Trop souvent confiné·e·s à des débats « pour ou contre », pressé·e·s d’infirmer ou de confirmer des « faits », les historien·ne·s manquent parfois d’occasion pour partager pleinement leurs réflexions. Avec cette proposition qu’est Le Cerveau volé, nous avons souhaité partager ce que veut dire pour nous « faire de l’histoire », ouvrir l’arrière-boutique du récit historique. Non pas pour donner des recettes toutes faites ou pour décréter ce que serait une « bonne » ou une « mauvaise » recherche, mais pour créer un espace de dialogue autour de ce que veut dire « faire de l’histoire » aujourd’hui.

Pour autant, il nous a semblé important de nourrir ce dialogue en apportant des informations complémentaires sur les propos tenus dans le docu-fiction, afin de les contextualiser, de les clarifier ou pour approfondir la réflexion. C’est pourquoi nous proposons chaque semaine sur ce site un article de blog qui revient sur les thématiques abordées dans le dernier épisode diffusé.

Où sont les faits historiques ?

Pourquoi avoir voulu tout faire à la fois : une fiction-documentarisante du processus de recherche en même temps qu’une mise en récit historique du passé ? Nous disions plus haut qu’il s’agit d’une démonstration de la manière dont les faits historiques varient selon les points de vue. Que voulons-nous dire ? L’histoire serait-elle relative ? Et les faits dans tout ça ?

Sans dévoiler la suite de notre feuilleton, ni fermer les portes aux interprétations de celui-ci, il est sans doute important ici d’expliquer que notre propos général renvoie à des questions fondamentales de méthode et de philosophie de l’histoire. Où sont les faits historiques : dans les documents ou dans l’esprit de l’historien·ne ? Est-il possible d’être complètement objectif ?

Sur les bancs des universités et dans les centres d’archives, les étudiant·e·s en histoire apprennent rapidement, à coup de lectures de livres et d’articles, d’heures et de journées passées à compulser des archives, de soirées à discuter avec leurs camarades, que si les documents leur sont nécessaires pour rédiger leurs travaux (il s’agit toujours de fonder des connaissances étayées sur le passé), les « faits » glanés dans les cartons d’archives ne suffisent pas. Pour mettre en récit, il faut encore analyser, confronter, faire sens de l’ensemble et puis mettre le tout en texte compréhensible par autrui. L’histoire n’existe pas telle quelle dans les sources, ce sont les historien·ne·s qui l’écrivent.

Le récit historique est donc soumis à des variations et des évolutions au fil du temps et selon les écoles de pensée – ce que l’on appelle l’historiographie, sorte d’histoire de l’histoire. Un même sujet, document, ou un même fonds d’archives peut ainsi être l’objet de plusieurs études ou interprétations différentes. Car les questions que l’on se pose, puis que l’on pose aux documents changent fréquemment selon l’époque – parce que les contemporain·ne·s questionnent le passé selon les préoccupations de leur temps – mais aussi selon le point de vue adopté par la personne qui interroge le passé.

Les historien·ne·s partagent une méthode de travail qui leur permet d’évaluer collectivement et mutuellement leurs travaux. Cette méthode prévoit que tout un·e chacun·e puisse remonter le fil des documents et de la démonstration pour les réexaminer à nouveau sous un autre angle, ou par un autre œil. Des consensus se forment (ou pas) sur cette base, jusqu’à ce que de nouveaux éléments ou de nouvelles démonstrations changent la donne.

Cette méthode de travail de confrontation critique, de vérification des sources et de débats prend aujourd’hui en compte la démarche interprétative qui permet la mise en récit historique. L’École des Annales avait, dès les années 1930, remis en question l’approche positiviste dominante au début du vingtième siècle. Cette école promouvait une « histoire-problème » qui interroge le passé, intègre les connaissances des autres sciences sociales, et ne reste pas cantonnée à l’histoire politique et militaire – à l’histoire des « grands hommes » – mais s’ouvre à l’histoire sociale, économique et culturelle.

Une question de point de vue

Si cette « histoire-problème » prend en compte la manière dont les points de vue participent à construire les faits historiques, elle continue à mettre en garde contre tout engagement personnel avec son objet de recherche et ne s’intéresse pas directement à la manière dont ces différents points de vue sont impactés par les relations de pouvoir.

Cette question est par contre prise à bras le corps dans les années 80 au sein des études féministes des sciences. Dans les années quatre-vingt, plusieurs autrices – dont Nancy Hartsock, Sandra Harding, Donna Haraway ou Patricia Hill Collins, pour ne citer que les plus connues – ont discuté les différentes manières dont l’ancrage dans le monde social et politique en général, et les relations de pouvoir en particulier, influent sur notre manière de produire des connaissances.

Ces études sont de nature épistémologique, elles s’intéressent à l’étude critique de la construction des savoirs. Selon cette « épistémologie du point de vue » (Feminist Standpoint Theory), avoir une bonne méthode de recherche et confronter collectivement les points de vue ne suffit pas. Car la méthode ne dit pas un mot sur la manière dont il faut juger ou évaluer entre elles les différentes interprétations de ces « faits » glanés dans les archives, si ce n’est qu’il faut tendre à l’objectivité et à la neutralité.

Or, les critiques féministes des sciences ont mis en évidence que l’idéal d’objectivité est fondé sur la croyance qu’il est humainement possible d’adopter un point de vue neutre. Pour l’atteindre, ou pour disposer de cette neutralité, il faudrait avant tout être distant, ne pas avoir de lien avec le sujet étudié, notamment pour ne pas « entacher » sa réflexion avec ses émotions ou ses intérêts. Dans cette conception, être touché·e émotionnellement par son sujet, s’identifier aux personnes que l’on étudie ou être investi·e politiquement dans un combat qui a trait à son sujet – comme le fait notre protagoniste Louise Jardin, par exemple, empêchent une recherche objective et donc valide.

Le problème avec cet idéal d’objectivité scientifique est qu’il a masqué les relations de pouvoir qui existaient au sein des institutions scientifiques et qui produisaient des inégalités (pour l’attribution des bourses, des chaires, etc.). Des arguments d’autorité étaient utilisés pour discréditer certaines recherches ou personnes, notamment en les déclarant trop « spécifiques » ou trop engagées. Ce type d’argument était massivement utilisés contre les membres issus de groupes sociaux minorisés, comme les femmes, les personnes homosexuelles et les personnes racisées (ou plusieurs à la fois, et cette liste n’est pas exhaustive). Certaines recherches n’étaient donc jamais menées, certaines questions jamais posées.

Ce qui amenait une nouvelle question : quels intérêts sont finalement servis lorsque seul l’idéal d’objectivité et de neutralité guide la science ? La réponse des critiques féministes des sciences a été assez unanime à ce sujet : ce sont les intérêts des personnes déjà favorisées et dominantes dans le système en vigueur qui en bénéficient. Finalement, cet idéal d’objectivité ne remplit pas sa mission, il ne permet pas l’impartialité, mais renforce les effets de pouvoir sans donner les moyens de porter un regard critique sur ses mécanismes inégalitaires.

Ce courant de pensée a donc remis en question deux principes fondamentaux de la démarche scientifique classique : 1) l’idée qu’un lien intime, un engagement à son objet de recherche soit une entrave à la réalisation d’une recherche de qualité, 2) qu’il est possible d’adopter un point de vue neutre et impartial, c’est-à-dire de suspendre, de corriger totalement les biais inhérents à sa position sociale, son éducation, ses croyances, etc. Ces prises de position donnèrent lieu à de nombreux débats, qui continuent d’ailleurs aujourd’hui.

Des savoirs situés

Sous forme de contre-proposition à l’idéal d’objectivité neutre, les « savoirs situés » s’efforcent de rendre visible les expériences et ancrages à partir desquels les questionnements de la recherche ont émergé et ont été posés. Il s’agit ici, justement, d’énoncer clairement son lien – ou son absence de lien – avec le sujet étudié. Cette démarche oblige tout d’abord les chercheureuses a faire preuve de réflexivité dans leur démarche de recherche. Plus essentiellement, il s’agit d’éviter de prendre les apparats d’une position de prétendue neutralité, pour visibiliser au contraire le point de vue depuis lequel on pose les questions et énonce le discours.

Cette précaution méthodologique permet au lectorat d’évaluer et de questionner les données depuis d’autres points de vue, pour élaborer un savoir collectif qui tient compte des effets de pouvoir sur sa construction. Les effets de pouvoir se manifestent davantage par les questions que l’on ne pose pas que par celles que l’on pose. On ne constate pas ses propres biais depuis son propre point de vue. C’est pourquoi les points de vue des groupes minorisés sont nécessaires à l’édification de savoirs plus robustes et utiles au plus grand nombre.

En histoire, les débats autour de l’objectivité et des « savoirs situés » ont participé à l’émergence et au développement des démarches d’égo-histoire ou des l’étude des trajectoires individuelles, notamment des scientifiques. Ces retours réflexifs sur la mise en récit historique et l’histoire sociale des sciences ont démontré que, loin d’être produit à l’abri du monde social et de ses mécanismes, les savoirs scientifiques sont produits par des personnes de chair et d’os, ancrées dans des lieux – dont des universités – où les relations de pouvoir sont effectivement omniprésentes et participent au façonnement du vécu personnel comme de leur entreprise de connaissance.

Le point de vue de Louise

Fraîchement diplômée d’un doctorat en histoire de la médecine et du genre – sa thèse était consacrée à l’histoire de la dépression au 19 siècle, Louise Jardin a été formée à l’université où ces questions historiographiques sont discutées.

Elle a lu les travaux en histoire des femmes, de la médecine et des sciences, autant de lectures qui ont nourri ses réflexions historiques et questionné ses expériences personnelles. En Belgique, le renouvellement des savoirs historiques passe aussi par l’arrivée dans les universités de personnes issues de groupes minorisés, et notamment des femmes qui, une fois sur les bancs de l’université, posèrent de nouvelles questions. La médecine fut assez rapidement dans le champ d’investigation de l’histoire des femmes et puis du genre.

La médecine a en effet joué un rôle clé dans l’élaboration et la perpétuation des préjugés, de savoirs et de normes infériorisant les femmes, les privant d’une foule de droits et les exposant à de multiples discriminations. Ces privations de droits et ces discriminations s’appliquaient aussi à l’intérieur de la profession médicale dont les femmes avaient été exclues. Elles pouvaient exercer la profession de sage-femme, être garde-malades ou soeurs hospitalières, mais pas obtenir un diplôme de médecine avant 1890. La structuration professionnelle des métiers du soin a historiquement placé les femmes dans des positions et des rôles subalternes, du moins sur le papier (nous y reviendrons).

L’histoire de l’Académie royale de médecine de Belgique, au frais de laquelle Louise Jardin veut faire son enquête, exemplifie bien ce rapport entre la médecine, les femmes et le pouvoir.

L'Académie, les femmes et la "froide raison"

Dès sa création, l’Académie de médecine est une institution élitiste qui réunit le gratin médical de l’époque, un gratin masculin et blanc, aujourd’hui figé dans des bustes qui ornent les couloirs marbrés du Palais des Académies.

Proche du pouvoir et appelée à donner son avis aux gouvernements, notamment en matière d’enseignement, l’Académie a joué un rôle prépondérant dans l’organisation et la structuration de la profession, y compris vis-à-vis de la question de l’accès des femmes aux études et à la pratique médicale. En 1875, par exemple, un avis est demandé à l’Académie au sujet de la proposition du député libéral Eudore Pirmez (1830-1890) de créer un « jury spécial devant accepter les femmes à la pratique de certaines branches de l’art de guérir ».

Bien que la proposition de Pirmez ne vise pas l’acceptation complète des femmes à la profession médicale, mais la création d’un grade spécial et inférieur, son projet suscite de vives oppositions (82 pages d’idées reçues sur les femmes dans un langage suranné à lire ici, à partir de la page 330). Eudore Pirmez est notamment accusé de vouloir mettre en péril la féminité (créer des « virago », des « femmes soldats ») et la Nation toute entière afin de donner vie à une dangereuse utopie (l’égalité entre les hommes et les femmes). Un large débat s’engage autour d’arguments ne portant pas sur le droit des femmes à étudier et à pratiquer la médecine, mais plutôt pour savoir si elles en sont capables et si cela est souhaitable (du point de vue des académiciens).

Parmi les arguments contre (tous les membres de l’Académie n’étaient pas contre la pratique de la médecine par les femmes), on retrouve principalement l’idée que les femmes sont dotées d’une « constitution maternelle » incompatible avec l’exercice de la médecine. L’éducation intellectuelle des femmes pourrait, craignent les académiciens, les rendre impropres à la procréation. En effet, dans les années 1870, il y a débat autour de certaines théories médicales selon lesquelles le développement intellectuel des femmes empêcherait celui de leur utérus. La mixité – ou « co-éducation des sexes » comme on disait alors – n’était pas acceptée. Certains académiciens redoutaient aussi le fait que des femmes étudient les « secrets de la génération ». D’autres prétendaient que la vue du sang ferait tomber les femmes en syncope tandis que leur système nerveux ne supporterait pas la pratique de l’anatomie. Or comme le disait si pertinemment Ygritte dans Game of Thrones : « Girls see more blood than boys ». On peut encore noter la pensée selon laquelle leur utérus les empêcherait de faire preuve de sang-froid et de rationalité. Elles ne seraient pas capables « d’imposer silence à l’impression [à l’émotion] du moment pour ne laisser en jeu que la froide raison qui apprécie sainement les choses » (p. 354).

Conclusion

Les justifications de l’exclusion des femmes de la profession médicale montrent que, historiquement, les discours scientifiques ont disqualifié les pensées des femmes (et d’autres groupes minorisés) en les décrivant comme incapables d’être rationnelles et donc de formuler des discours scientifiques jugés valides. Ce discrédit a eu un impact sur le long terme et encore jusqu’à nos jours. Etudier cette histoire en tant que femme renvoie la chercheuse à son vécu personnel. Or, seule une incarnation sensible de l’investigatrice permettait d’en rendre compte.

Il nous reste à préciser que notre projet n’est en rien une réponse ou une solution aux questions théoriques et historiographiques présentées dans cet article. Il s’agit plutôt de donner matière à réflexion et à débats. L’engagement de Louise Jardin étant connu, reste à observer et à discuter la manière dont cet engagement et sa recherche s’influenceront mutuellement au fil de son investigation.

A suivre, donc.

Sources

Sa Majesté la Reine et Antoine Depage, par Fernand Allard L’Olivier, 1925

Dans une petite pièce à côté de la salle du trône, est accroché ce tableau où figure l’une des rares représentations féminines au sein de l’Académie. Réalisé en 1925, ce tableau représente la Reine Elisabeth (1876-1965) assistant le Dr Antoine Depage (1862-1925) à l’Ambulance de l’Océan durant la Première Guerre mondiale. Le docteur Depage avait ouvert l’Ambulance de l’Océan en 1914, avec le soutien de la Reine Elisabeth, pour soigner les blessés du front de l’Yser. Il y avait eu jusqu’à 160 infirmières travaillant là-bas et la Reine Elisabeth s’y rendait également pour assister le personnel dans le soin aux blessés. La réalisation de cette peinture après la guerre se déroule dans un contexte où la figure de l’infirmière est encensée comme “ange blanc”, nouvel idéal de sollicitude féminine. Dans cette petite salle de l’Académie, le tableau est placé entre deux autres. D’un côté se trouve une peinture représentant le Roi Léopold Ier (1790-1865) et, de l’autre, une peinture représentant l’un des présidents de l’Académie, Jean-François Vleminckx (1800-1876). Cette disposition reflète bien la position réservée aux femmes au sein de la profession médicale à l’époque. Alors que les deux hommes se font face, la Reine est placée sur le côté et elle assiste elle-même un autre médecin. La place des femmes dans la profession médicale était alors celle d’une “aide”, précieuse, mais non centrale. Ici les femmes, fussent-elles reines, ne sont pas placées sur un pied d’égalité avec les hommes. Il n’y a, par ailleurs, aucune représentation de femme médecin en face du tableau de la Reine, ni même parmi les bustes de l’Académie.

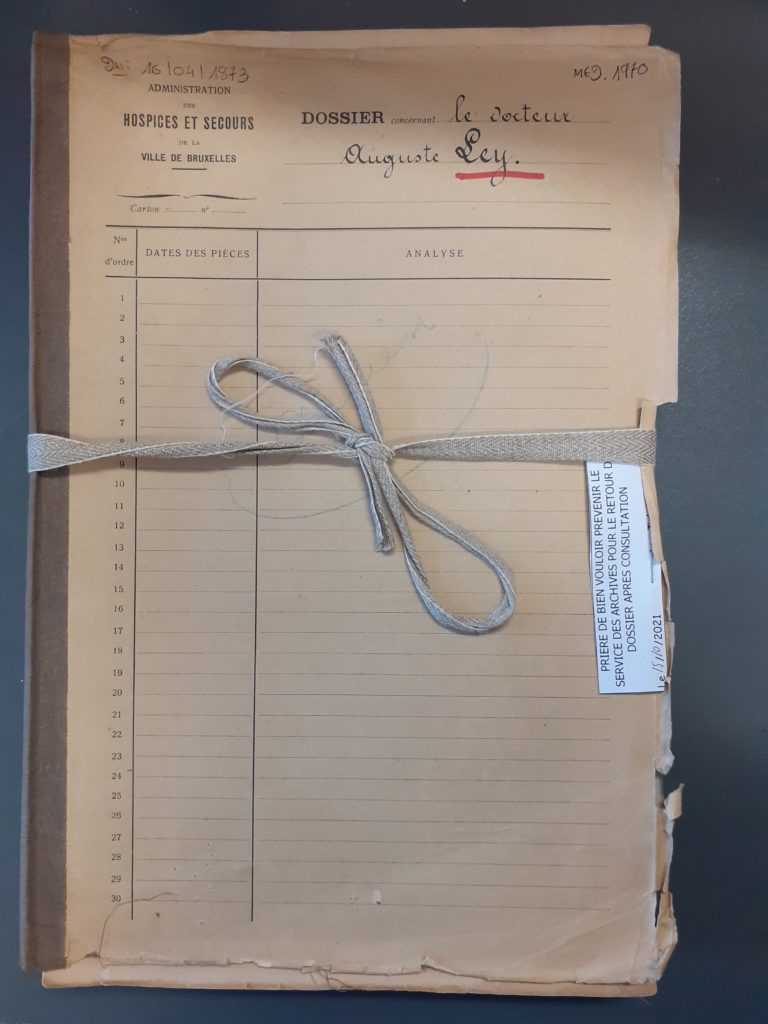

Le dossier du Dr Ley

Dossier concernant le Dr. Auguste Ley (chef de service) en tant que membre du personnel de l’Administration des Hospices et Secours de la ville de Bruxelles. Les dossiers des membres du personnel sont des dossiers d’archives qui ont été constitués par l’administration hospitalière de l’époque. Ces dossiers regroupent l’ensemble des documents produits par le service du personnel au cours de la gestion de la carrière d’une personne. Ils contiennent des lettres de candidature à des emplois, des contrats, des évaluations, des récapitulatifs de carrière pour le calcul de la pension, ou encore des avis de décès et des condoléances envoyées à la famille, etc. Les dossiers de membre du personnel, que ce soit dans les archives hospitalières ou d’autres centres d’archives, font partie des archives les plus fréquemment consultées par les historiens et le public. En effet, bien qu’administratif, leur contenu permet de retracer un parcours personnel et parfois même de retrouver des photographies.

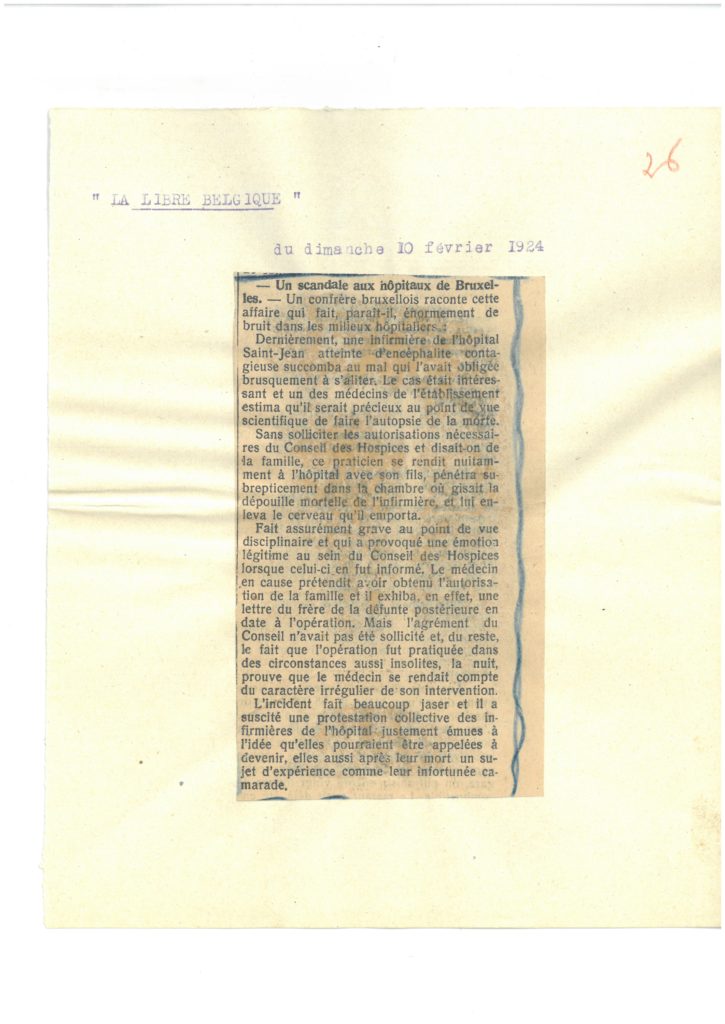

la coupure de presse

Voici la coupure de presse trouvée par Louise, et qui dénonce l’autopsie clandestine réalisée sur l’infirmière. Cet article a été publié le dimanche 10 février 1924 dans le journal La Libre Belgique. L’article avait été découpé et collé à l’époque sur une feuille de papier pour être conservé dans les dossiers de l’administration hospitalière. En tant qu’administration publique dirigée par des représentants politiques de la ville de Bruxelles, l’institution est sujette à la surveillance du public et de la presse. Ayant en charge le soin des pauvres, l’assistance publique en général, et la santé publique en particulier, jouent un rôle important au sein de la vie sociale et politique : la manière dont l’État veille au bien-être de sa population est une question morale. Depuis la période révolutionnaire, l’assistance aux pauvres traduit des valeurs qui sous-tendent le rapport entre la population et le gouvernement. En “bon père de famille”, l’État vient au secours des membres de la société qui ne peuvent pas subvenir à leur besoin par le travail et qui n’ont pas de soutien familial suffisant. Ce secours, cette sollicitude, est l’un des fondements de la citoyenneté. Le respect des malades et des personnes pauvres soignées à l’hôpital a une portée symbolique et politique plus large. En critiquant la manière dont la ville s’occupe de ses malades, ou comme ici transgresse les volontés morales des familles, les journalistes critiquent la moralité et la qualité de la politique du gouvernement en place. Bruxelles était alors un bastion du libéralisme belge et la ville était dirigée par le bourgmestre libéral Adolphe Max (1869-1939). Or, il est important de noter que, contrairement à ce qu’avance Louise, la coupure de presse ne fut pas éditée dans le journal libéral Le Soir, mais majoritairement dans des journaux catholiques (La Libre Belgique, Le journal de Bruxelles et Le Vingtième Siècle).

Bibliographie

Sandra Harding (ed.), The Feminist Standpoint Theory Reader. Intellectual and political Controversies, Routledge, New York – Londres, 2004.

Sandra Harding, The Science Question in Feminism, Cornell University Press, Ithaca, 1986.

Sandra Harding, Rethinking Standpoint Epistemology: What is “Strong Objectivity”, The Centennial Review, 1992, 36/3, p. 437-470.

Maria Puig de la Bellacasa, Les savoirs situés de Sandra Harding et Donna Haraway. Science et épistémologies féministes, L’Harmattan, Paris, 2014.

Eliane Gubin, Catherine Jacques, Claudine Marissal (dir.), Encyclopédie d’histoire des femmes. Belgique, XIX-XXe siècle, Racine, Bruxelles, 2018.

Jean Crocq (rapporteur), “Rapport de la commission à laquelle a été envoyée la dépêche du Ministre de l’Intérieur, consultant l’Académie sur la question suivante : conviendrait-il d’admettre des femmes à pratiquer certaines branches de la médecine, spécialement les maladies des femmes ou d’enfants, et de constituer en conséquence, un jury qui pourrait les admettre à traiter ces branches spéciales”, Bulletin de l’Académie royale de Médecine de Belgique, 1875, p. 330-412.

Sextant : Femmes et médecine, vol. 3, Groupe interdisciplinaire d’Etudes sur les femmes de l’Université libre de Bruxelles, 1995.